「オーディエンス拡張とは?」今さら聞けない!基本の『キ』

日々急速な進化を遂げるデジタルマーケティング業界。

皆さんも、毎日のように各社から発信されるニュースで最新情報をキャッチアップしたり、実務上デジタルマーケティングに関わることも多いかと思います。

このコーナーでは、皆さんがニュースや業務で触れるデジタルマーケティングに関する多くのサービスで頻繁に目にする・・・けれども、"基本"であるがゆえ、詳しく説明されることが少ない「単語」や「仕組み」について、初心者にもわかりやすく説明していきます。

オーディエンス拡張="似ているヒト"を探して、「数を増やす」こと

「オーディエンス拡張」という言葉は、デジタルマーケティング業界、特にインターネット広告配信領域においてさまざまなシーンで広く使われています。

| ▶オーディエンス | 一般的には「聴衆」と訳されることが多いですが、広告業界では「広告の受け手=広告を見る一般の人たち」を意味します |

| ▶拡張 | 日本語そのままの意味は「規模を広げること」ですが、広告配信における「拡張」とは、『特定の条件に当てはまるヒトと"似ているヒト"を探し出し、数を増やすこと』を意味します |

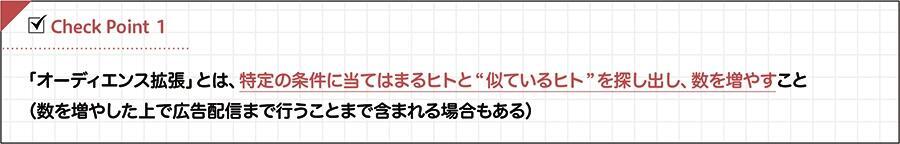

まとめると、「オーディエンス拡張」とは、『特定の条件に当てはまるヒトと"似ているヒト"を探し出し、広告の受け手となるヒトの数を増やすこと』を意味します。「オーディエンス拡張」は、企業によっては「拡張」「ユーザー拡張」などと呼ぶこともあります。また、『数を増やした上で広告配信を行うこと』まで含めた意味合いで使われることもあります。

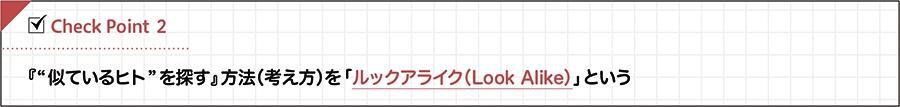

そして、『"似ているヒト"を探す』方法を「ルックアライク(Look Alike)」と呼び、ルックアライクによって増えたヒトたちのことを「類似オーディエンス」「類似ユーザー」などと呼ぶことが多いです。

なお、「拡張を行う」という意味合いで「ルックアライク」という言葉を使っているケースも見受けられるので、言葉の解釈にはシーンごとに注意が必要です。

なぜ「数を増やす」必要があるのか

例えば、フルーツを売っている通販サイト「みかんショッピング」がギフト用のフルーツ詰め合わせギフトを宣伝するため、インターネット広告を配信しようと思った場合に、どの様なヒトを広告の配信対象=ターゲットとするのが効果的でしょうか。

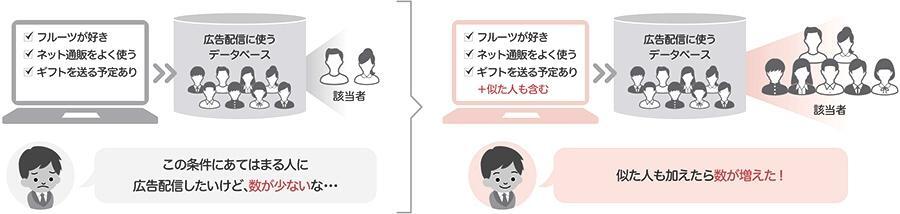

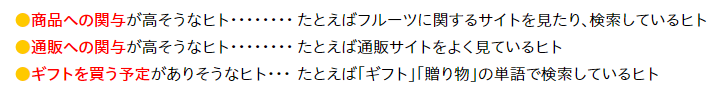

ターゲットの定義方法にはさまざまな考え方がありますが、たとえば以下の3つの条件を満たすヒトをターゲットに設定したとします。

インターネット広告を配信できる対象のヒトたち(これを「配信在庫」と呼びます)の中で、この3つの条件すべてを満たすヒトは果たしてどれくらいいるでしょうか。一定の数は確保できそうですが、ものすごく多いかというと「そうではなさそうだ」、というのが皆さんの肌感覚に近いのではないでしょうか。

仮に、この3つの条件すべてを満たす「配信在庫」が5万件あったとした場合、その5万件すべてに「みかんショッピング」の広告を配信しても5万imp※にしかなりません。大手企業であれば数百万imp~場合によっては数千万imp規模で配信することもあると考えれば、「5万」という数はかなり少ないといえるでしょう。

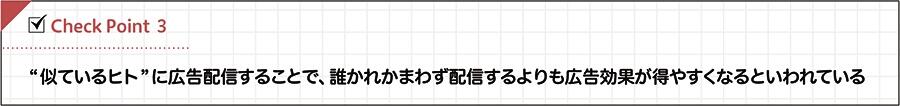

だからと言って足りない分を「誰でもいいからとりあえず広告を配信してみよう」とするのはもったいないですよね。そこで登場するのが"オーディエンス拡張"という考え方です。誰かれかまわず配信するよりも、上記3つの条件すべてにあてはまるヒトに「似たヒト」をターゲットとして広告を配信したほうが広告効果が上りやすいのではないかという考えから生まれた"オーディエンス拡張"の仕組みは現在多くの広告配信事業者からサービス提供されています。

オーディエンス拡張が、リタゲを"補完"する

前段でオーディエンス拡張により広告を配信する数を増やす必要性を説明しましたが、実際にこの仕組みが最も活用されている領域は「リターゲティング」=通称「リタゲ」と呼ばれる広告の配信方法の"補完"です。

リターゲティングとは、過去にサイトAを訪れたことのあるヒトに対して、他のサイトを見ているときに再度そのサイトAの広告を見せる広告の配信方法です。一度サイトAに訪れたことがあるということはサイトAへの関心が一定以上あったことを意味するため、再度サイトAの広告を見せることにより、何も指定せずに広告を配信するより再びサイトAを訪れてくれる可能性が高いと考えられます。実際、サイトへの再訪に効果が出ることが多く、リターゲティングは『成果を得やすい広告配信手法』として広く活用されています。

ですが、リターゲティングには広告の配信担当者を悩ませる大きな問題がありました。それが「広告を配信できるヒトの数=すなわち配信在庫が足りない」という点です。リターゲティングは、少なくとも1度以上そのサイトに訪れたことがあるヒトに広告を配信する手法のため、そもそもそのサイトの訪問者数が少なければ、広告を配信できるヒトの数も減ってしまうのです。配信できるヒトの数が少なければ、その分得られる広告効果の絶対数も少なくなります。

一方で前述の通り、リターゲティングは『成果を得やすい広告配信手法』のため、成果を出したい配信担当者は「もっとリタゲで広告を配信して、より広告効果をたくさん得たい」と思うでしょう。この悩みを解決するのが、オーディエンス拡張という考え方なのです。

「過去にサイトAを訪れたことのあるヒト」と"似ているヒト"を探し出し、広告配信できるヒトの数を増やすことにより、リターゲティングで広告を配信した時に近いレベルでの広告効果を得やすくなるこの一連の流れは、「類似オーディエンス(へのターゲティング)」などと呼ばれ、多くの広告配信事業者がサービス展開しています。

【23年4月追記】

【参考】「リターゲティング」について詳しく知りたい方はこちらもどうぞ

◎ 「リターゲティングの仕組み」今さら聞けない!基本の『キ』

"似ているヒト"=類似オーディエンスを探す方法

では、類似オーディエンスへのターゲティングにおいて"似ているヒト"を探す方法として使われている 「ルックアライク(Look Alike)」はどのような流れで"似ているヒト"を探し出すのでしょうか。

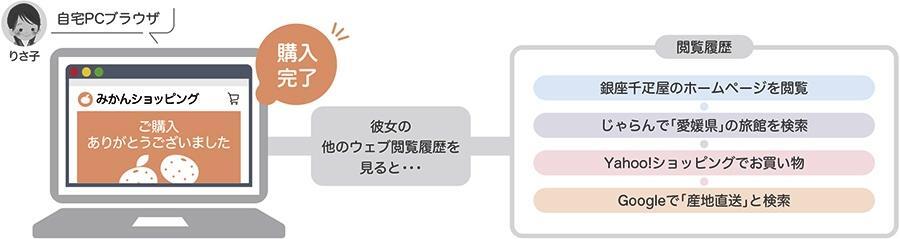

たとえば、りさ子さんという女性が自宅のPCブラウザを使って、みかんショッピングでみかんのギフト詰め合わせを購入したとします。彼女の他のウェブ閲覧履歴は以下でした。

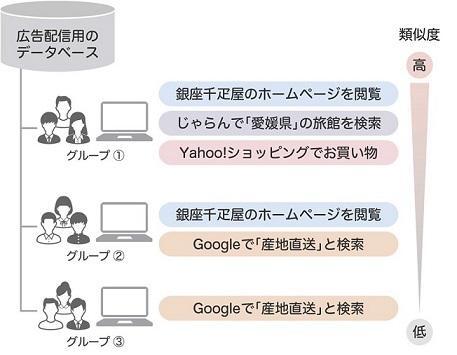

このりさ子さんのウェブ閲覧履歴と同じ履歴を持つヒトを広告配信用データベースで探してグルーピングしてみたところ、以下のような結果となりました。

※本図は、理解を促進させるための「例」です。ビデオリサーチが図中に登場する企業・サイトと図のような事業を行っているわけではありません。

グループ①は、りさ子さんのウェブ閲覧履歴4つ中3つに当てはまっています。かなり似ているといえそうです。(グループ①のように、りさ子さんとウェブの閲覧履歴がかなり似通っているヒトのことを「類似度が高いオーディエンス」などと表現することもあります。)

一方、グループ③は4つ中1つしか一致していません。「類似度は低め」といえるでしょう。

この場合、広告配信の担当者が「類似度はそんなに高くなくていいのでとにかく多く配信したい」と思うのであればグループ①②③すべてに広告を配信するでしょうし、「なるべく確度を高めたい」のであればグループ①のみに広告を配信するでしょう。

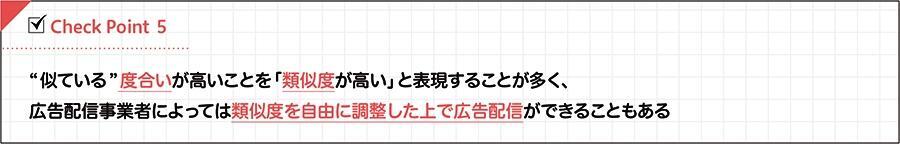

このように、"似ているヒト"を具体的にどの類似度まで認めるべきかは広告の配信目的や予算など、そのときどきの事情によって変わります。なので、広告配信の担当者が自由に設定できるプランを用意している広告配信事業者が多いです。

また、たとえばグループ③は、

●『愛媛県』の旅館は検索していないが、じゃらんは見た

●『銀座千疋屋』のホームページは見ていないが、『タカノフルーツパーラー』のホームページは見たのであれば、類似度をもう少し高く判定する・・・

など、何をもって"似ている"度合いを判定するかも、広告配信事業者によって異なります。AIを使って大量のウェブ閲覧履歴を処理させることでより精度の高い判定を行えるようにするなど、日々新しい技術やアルゴリズムの構築が進められている領域ともいえますね。

広告配信領域以外への活用

"似ているヒトを探す"という考え方は広告配信領域での活用がめざましいですが、もちろん他の領域でも利用されています。

たとえば「プロフィール補完」です。「自社のサイトに訪問したヒト」や「自社のDMP(データベース)にいるヒト」に足りないプロフィールを、別のDMP(データベース)から"似ているヒト"を探し出すことによって、自社のサイトやDMPにいるヒトのプロフィールとして補完することが可能となります。

おわりに

オーディエンス拡張という考え方は、皆さんの企業でお持ちのデータの利活用がより促進される可能性を秘めた有用な考え方です。仕組みをぜひモノにして、皆さんの今後の業務に活かせることを願っています。

<ところで>なんで文中の「似ているヒト」は「人」ではなく「ヒト」という表現なのか

文中では、わかりやすくするためにりさ子さんという女性にたとえて説明しましたが、実際にはCookieIDをはじめとする各種ID(そのほかにADID/IDFAやIPアドレス、会員IDなど)を起点にしているためです。

たとえばCookieIDの場合、『リタゲにおける"似ているヒト"の探し方』で説明した内容は、実際にはりさ子さんではなくりさ子さんの自宅PCブラウザに付与されたCookieIDと、グループ①のCookieIDを"似ている"と判定しています。

「みかんショッピング」を閲覧しただけではりさ子さん本人に関する情報は得られないため、閲覧に使用した自宅PCブラウザに付与できるCookieIDを代わりに使うことで、広告配信事業者は、りさ子さん本人を知らずともりさ子さん向けの広告を配信することができるのですね。