ブランドイメージを守る広告の在り方とは?ブランド毀損の深刻度を左右する要因を分析(ひと研究所/広告研究シリーズvol.7)

- この記事はこんな方にオススメ!

-

- 広告キャンペーンのメディア・プランニングを担当される方

- 広告のブランドセーフティに関心がある方

はじめに

デジタル化が進む現代の広告環境において、広告活動におけるブランドリスクの管理は複雑で重要な課題となっています。このシリーズ(広告研究シリーズvol.5、vol.6)では、広告によるブランド毀損の問題について多角的に分析を進めてきました。今回は、「毀損要因となる問題の情報入手経路によってブランド毀損の大きさは変わるのか」、そして「何がブランド毀損の大きさを決めるのか」を分析し、さらに考察を深めていきます。

調査内容

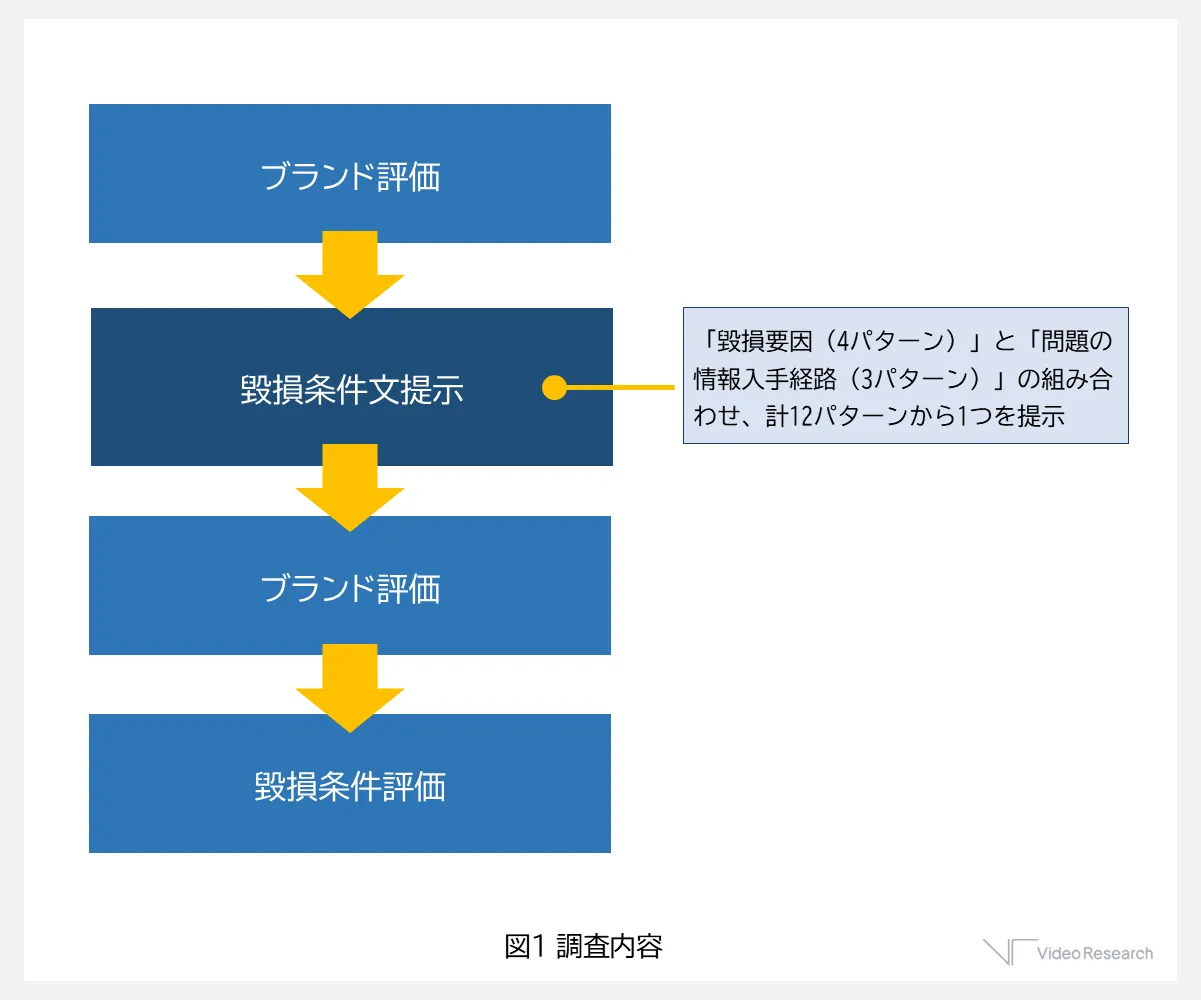

今回の調査では、ブランド毀損が発生するシナリオを設定し、それらがブランド評価にどのような影響を与えるかを測定しました(調査概要は文末に記載)。具体的には、最初に対象ブランドの評価を答えてもらい、その後にブランド毀損のシナリオを提示し、再度ブランド評価を答えてもらうという方式を採用しています(図1)。

ブランド毀損のシナリオは、「毀損要因(4パターン)」と「毀損要因となる問題の情報入手経路(3パターン)」を組み合わせた計12パターンを設定しました。これまでの記事では毀損要因を分析してきましたが、今回は情報入手経路についても分析します。

・毀損要因(4パターン)

- 道徳的に問題があるサイトでの広告表示

- 大規模災害の緊急報道番組でのCM放送

- 不適切発言をした有名人の広告出演

- 不倫や浮気が発覚した有名人の広告出演

企業の意図しない不適切なサイト(アダルトサイト、暴力的コンテンツサイト、偽情報サイト)などに広告が配信されるケース。

大規模な地震や台風など、深刻な災害報道の最中にCMが流れるケース。

誹謗中傷発言や差別発言など、社会的に問題視される発言をした有名人が広告に出演しているケース。

不倫・浮気スキャンダルが発覚した有名人が広告に出演しているケース。

・情報入手経路(3パターン)

- 自身で直接体験・接触

- SNSの口コミ

- マスコミ報道・ネット記事

消費者自身が実際にその状況を目撃したり、接触したりするケース。例えば、自分が閲覧していたサイトで不適切な広告を発見したり、テレビを見ている際に災害報道中のCMを目撃したりする場合。

SNSプラットフォームを通じて、他のユーザーの投稿や口コミから間接的に情報を得るケース。

テレビ、雑誌、オンラインメディアの記事などを通じて情報を得るケース。

製品カテゴリーは、「缶・ペットボトルコーヒー」、「スマートフォン端末」、「外食チェーン」の3つの製品カテゴリーを対象にしました。これらの製品はほとんどの消費者が日常的に購入・利用する身近な製品であり、かつ日用品、耐久消費財、サービス業という特徴の異なる製品カテゴリーから選択しました。

これまでの記事での分析結果のポイント

これまでの2回の記事で記述した結果の要点は以下の通りです。

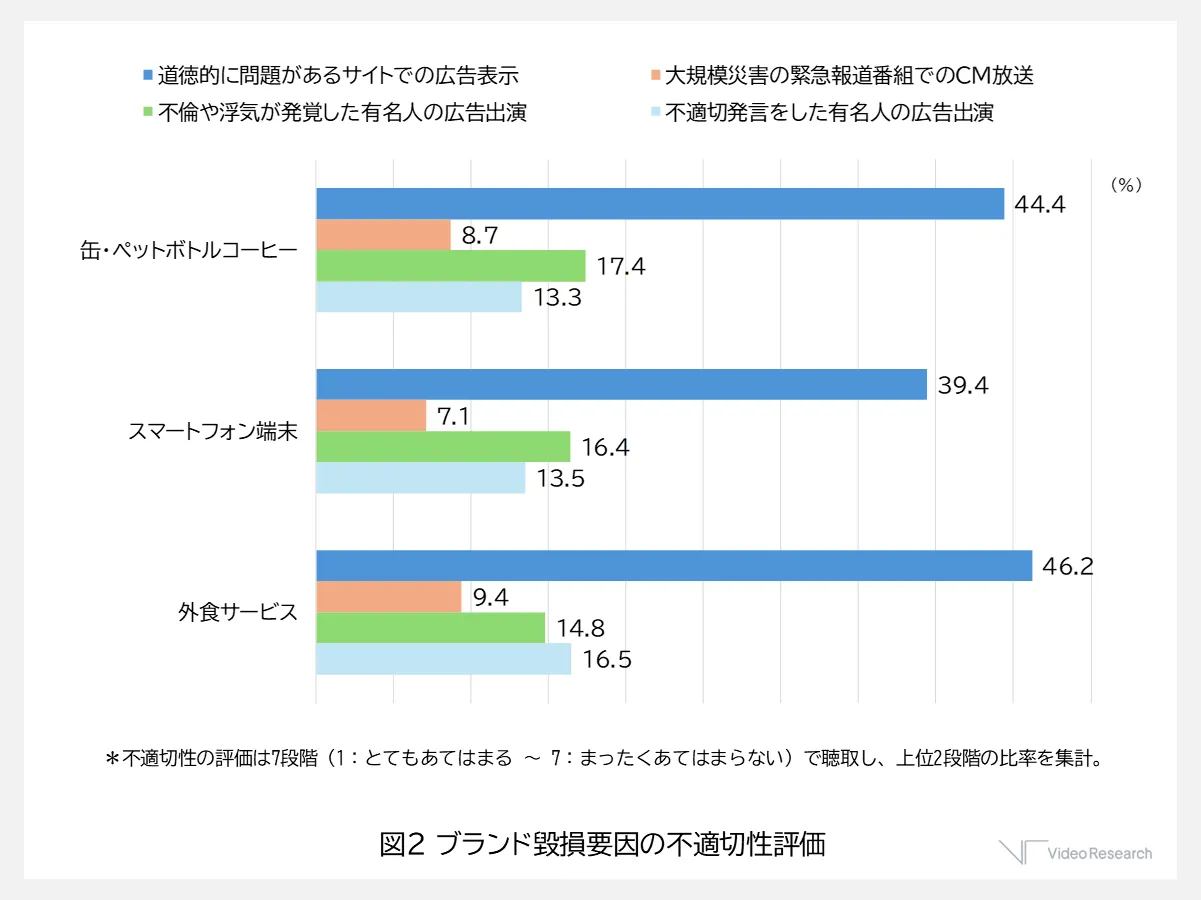

不適切性の評価では、4つの毀損要因のうち、「道徳的に問題があるサイトでの広告表示」の不適切性が最も高いという結果が得られました(図2)。この結果は、3つの製品カテゴリーすべてで一貫した傾向として確認されています。

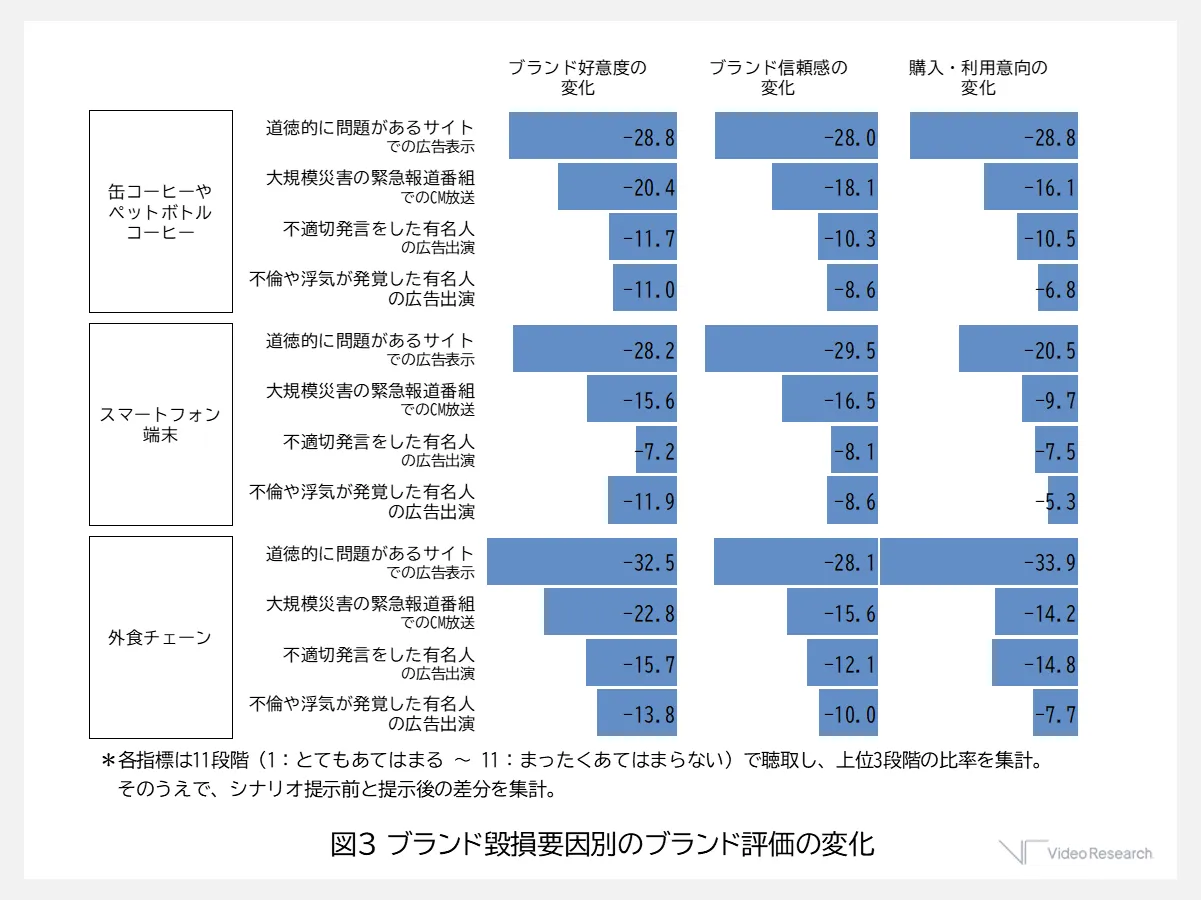

ブランド評価の毀損の大きさも同様の傾向を示しており、「道徳的に問題があるサイトでの広告表示」が最も深刻な影響を与えることが確認されました(図3)。これらの結果の背景には、「道徳的に問題があるサイトでの広告表示」は、企業の管理責任範囲内であるという生活者の認識があると考えられます。消費者は「企業がきちんと広告掲載先を管理していれば防げる問題」として捉えているということです。

また、「大規模災害の緊急報道番組でのCM放送」は、不適切性評価は低いものの、ブランド毀損にはかなり大きな影響があるという特徴も見られました。大規模災害という社会的に重大かつネガティブな文脈で広告が表示されることで、視聴者の記憶の中で、そのネガティブ印象とブランドが結びつけられてしまう可能性がうかがえます。

毀損要因となる問題の情報入手経路とブランド毀損

今回分析するのは、毀損要因となる問題の情報入手経路とブランド毀損の大きさの関係です。事前の予測では、自身で直接体験・接触した一次情報の方が、ブランド毀損は大きくなると想定していました。直接的な体験の方が消費者の記憶に強く残り、感情的な反応も強くなると考えていたからです。

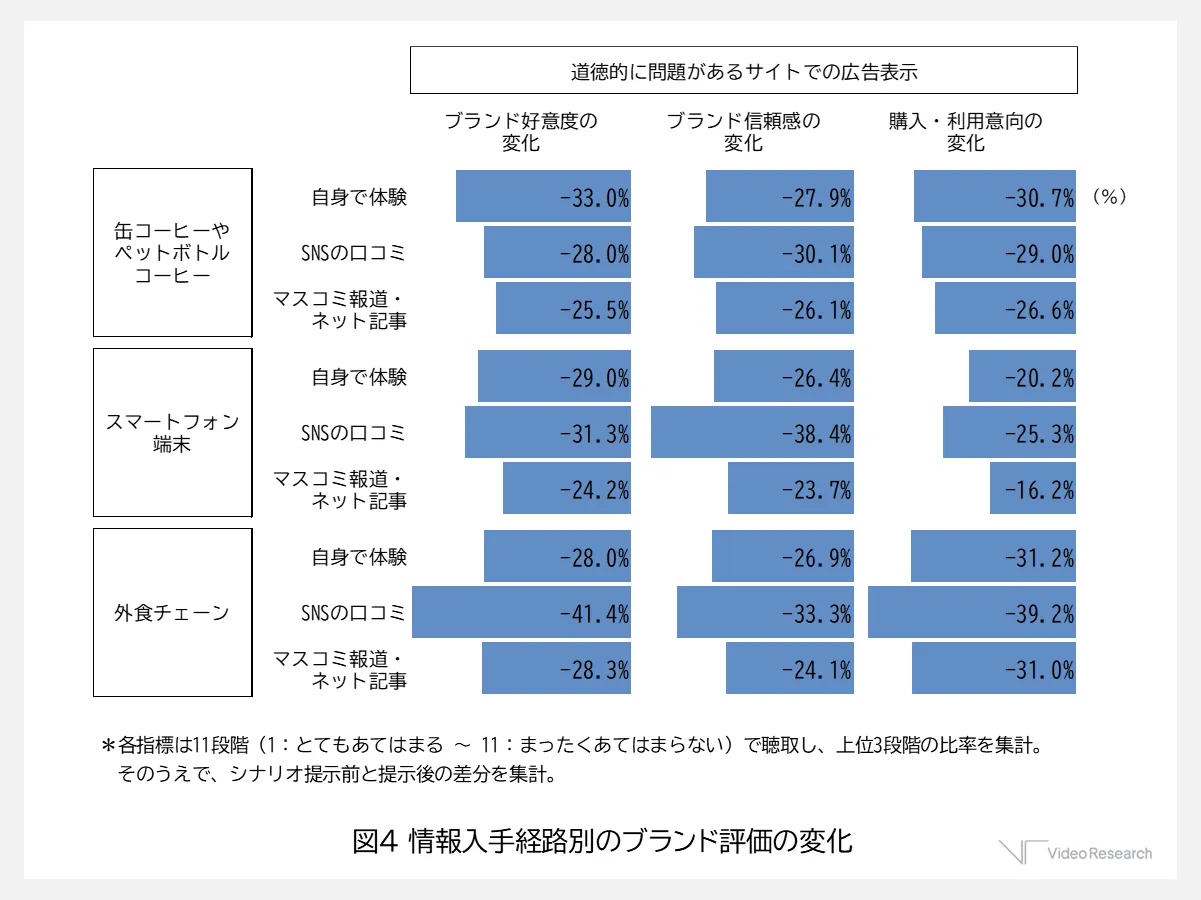

しかし、結果は予想外なものとなりました。最もブランド毀損度が高い「道徳的に問題があるサイトでの広告表示」の結果を抜粋すると(図4)、特にスマートフォン端末や外食チェーンで、「SNSの口コミ」で情報に接触したときのブランド毀損度が大きいことが目立ちます。これはSNSの否定的な情報の伝播力を示唆する結果です。この結果の要因として推察されるのは、SNSでは個人の感情的な投稿が多く、ネガティブな情報が印象的に伝達されやすいこと、また少数の投稿が瞬時に多くの人に拡散されやすいことなどが考えられます。

影響の大きさは何に規定されるのか

ここまでの分析で、毀損要因としては「不適切なサイトでの広告出稿」や「大規模災害の緊急報道番組でのCM放送」の影響が大きく、情報入手経路としては「SNSの口コミ」の影響が、特にスマートフォン端末と外食チェーンで大きいことが確認されました。では、そのようなブランド毀損の大きさは何に規定されるのでしょうか。ブランド毀損の要因を理解しておくことは、実行可能な対処を考えるうえで非常に重要です。

今回の調査では、ブランド毀損の大きさを説明する4つの指標を測定しています。

・ブランド毀損の大きさを説明する指標

- 毀損要因の不適切性

- 情報の信頼性

- 毀損要因の社会的重大性

- 毀損要因と自分の関連性

その状況がどの程度不適切と感じられるか

その情報入手経路がどの程度信頼できるか

その問題が社会全体にとってどの程度重大か

その問題が自分とどの程度関係があるか

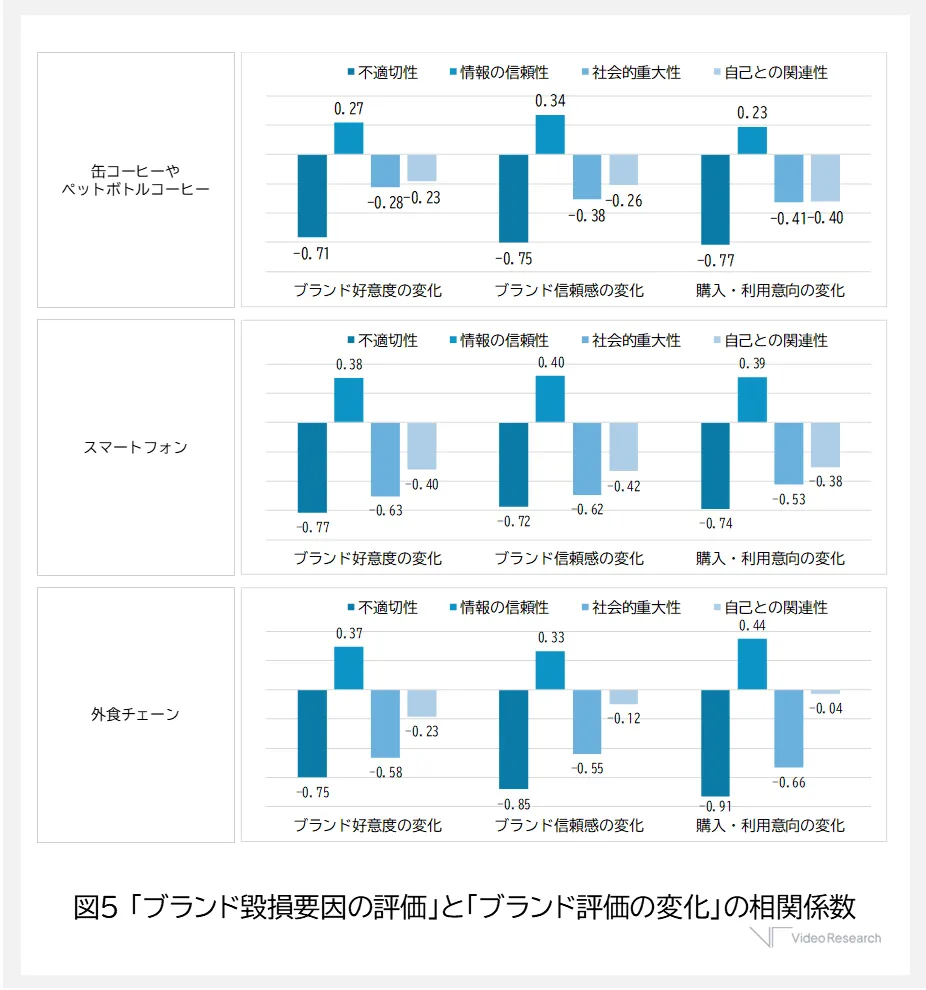

図5は、これらの指標とブランド毀損の大きさの関係の強さを探るために算出した相関係数の一覧です。具体的には、毀損要因(4パターン)と情報入手経路(3パターン)の組み合わせの12パターンで算出した各指標の集計値を用いて、製品ジャンルごとに相関係数を算出しています。相関係数の絶対値が大きいほど、その要因がブランド毀損に強く影響することを示しています。マイナスの相関係数は、その要因の数値が高いほどブランドへの悪影響が大きくなることを意味します。

まず分かることは、毀損要因の「不適切性」がブランド毀損と最も強い負の相関があることです。これは、「不適切だ」と感じる消費者が多いほど、ブランドへの悪影響が大きいことを意味しています。消費者の道徳的判断がブランド評価に直結することを示す結果です。

また、毀損要因の「社会的重大性」も、特にスマートフォンと外食チェーンでマイナスに影響しており、自己との関連性の相関係数よりも絶対値が大きくなっています。このことから、個人への直接的な影響よりも、その問題が社会全体に与える影響の大きさが、消費者のブランド評価により強く影響することがうかがえます。

一方、「情報入手経路の信頼性」については、プラスの相関が確認されました。つまり、情報入手経路の信頼性が高いとブランド毀損を緩和するという、ある意味意外な結果です。この結果は、先ほど見たSNSのブランド毀損への影響の大きさとも整合しています。SNSは一般的に信頼性が低いとされており、そのことがブランド毀損への影響を大きくしているという説明ができます。

しかし、SNSの影響の大きさは、情報の信頼性の低さだけでは説明できないかもしれません。むしろ、SNS特有の感情的な情報伝達や瞬時の拡散機能が、ブランド毀損のより重要な要因である可能性があります。つまり、毀損要因に接触したときにどのような感情的な反応が生まれ、それがどれだけ広く伝播するかがブランド毀損に大きく影響しているかもしれないということです。

まとめと考察

今回の調査で明らかになったポイントをまとめると、以下の通りです。

・SNSのネガティブな影響力

SNSは感情的な共感や反発が伝播されやすい特性があり、正確性よりも感情的なインパクトが重視される傾向があります。そのため、SNSによる問題の拡散は、情報源の信頼性が低くても大きな影響力を持つ可能性があります。

・道徳性の評価がブランド毀損の大きさを規定する

毀損要因の不適切性評価がブランド毀損の大きさと最も強く関連していることが確認されました。これは、企業の道徳的判断を消費者が評価していることを示唆する結果です。広告掲載先の選定や起用タレントの管理において、企業の道徳的判断基準が重要になります。

・社会的重大性の考慮も必要

毀損要因の社会的重大性の影響が大きいことも明らかになりました。ブランド毀損の文脈においては、個人への配慮だけでなく、社会全体への影響という広い視野が求められるということです。

企業が広告出稿をする際は、SNSでの問題拡散について積極的に対処すべきです。消費者の感情的な反発を緩和するためには、平時からの信頼関係構築が重要になるでしょう。消費者との継続的なコミュニケーションを通じて、企業の価値観や取り組みを理解してもらうことで、万が一の問題発生時にも感情的な反発を最小限に抑えることができることが期待されます。

また、道徳性と社会的責任への配慮も不可欠です。広告掲載先の選定、起用タレントの管理、緊急時の対応など、あらゆる場面で道徳的な判断基準を明確にし、社会全体への影響を考慮した意思決定を実践していくことが重要でしょう。

ひと研究所では、健全な広告の在り方の解明に向け、今後も継続的に研究を進めてまいります。変化する広告環境において、企業と消費者双方に有益な広告コミュニケーションの実現に貢献したいと考えています。

【ひと研究所 ブランド毀損調査2024年11月 調査概要】

調査日 :2024年11月1日(金)~11月7日(木)

調査手法 :web調査

調査エリア :全国

サンプルサイズ :5,925

対象者属性 :男女15~69歳(なるべく均等になるように回収)