広告会社が見据えるメディアビジネスの未来 【VR FORUM 2025】

[登壇者](右から)

株式会社博報堂

取締役専務執行役員

メディアデザイン事業ユニット長 岩崎 秀昭氏

株式会社電通

統括執行役員(メディア/スポーツ&エンターテインメント) 中村 光孝氏

株式会社ビデオリサーチ

取締役 上席執行役員 尾関 光司

生活者のメディア接触状況とデバイス利用方法が変化する今、企業が求めるマーケティング戦略および広告施策も多様化が進んでいます。長年マーケティング業界をけん引してきた電通・博報堂のメディア担当者をお招きし、メディアビジネスの今後の可能性についてディスカッションしました。

生活者にとってのメディア・コンテンツとマーケティング価値の変化

セッション冒頭では、ビデオリサーチの尾関から、現在のテレビデバイス利用状況と「有料定額制動画配信サービス」(以降SVOD)の視聴状況について報告がありました。

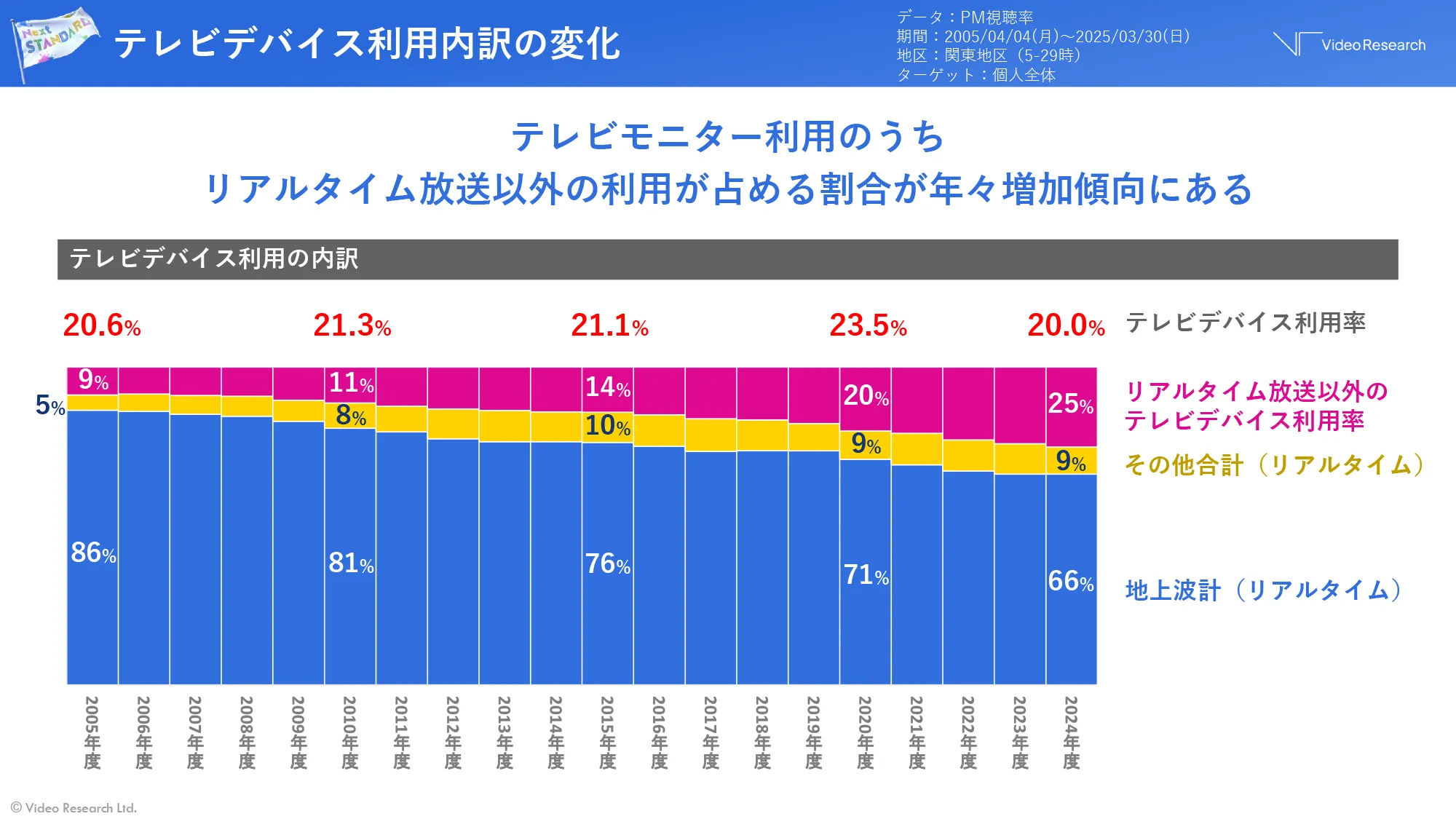

「テレビデバイスの利用内訳の変化」では、リアルタイム視聴の割合がだんだん下がっており、2024年度は地上波のシェアは66%となっています。

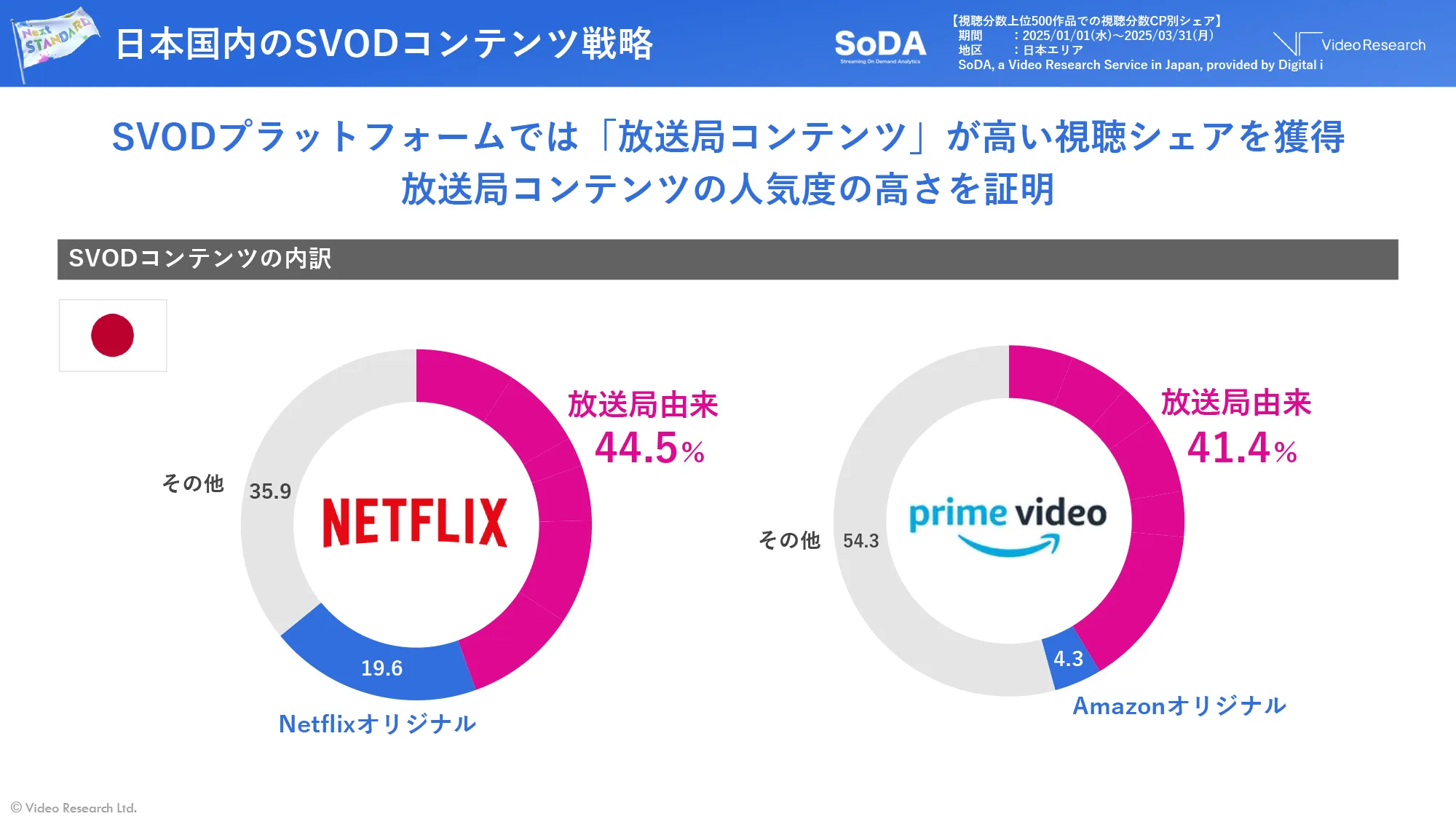

一方でSVODの視聴状況を測定する弊社サービス「SoDA」のデータからは、NetflixおよびAmazon Prime Videoともに、放送局由来の番組が視聴分数シェアにおいては40%超を占めている状況に言及。また海外でも日本のドラマが人気コンテンツにランクインしており、アニメの再生回数は圧倒的多数を誇ると説明がありました。尾関は「生活者にとってはPFオリジナルコンテンツなど、視聴するコンテンツの選択肢は拡大しているが、放送局由来コンテンツもSVOD等でも見られている実態がある」とその概況をまとめました。

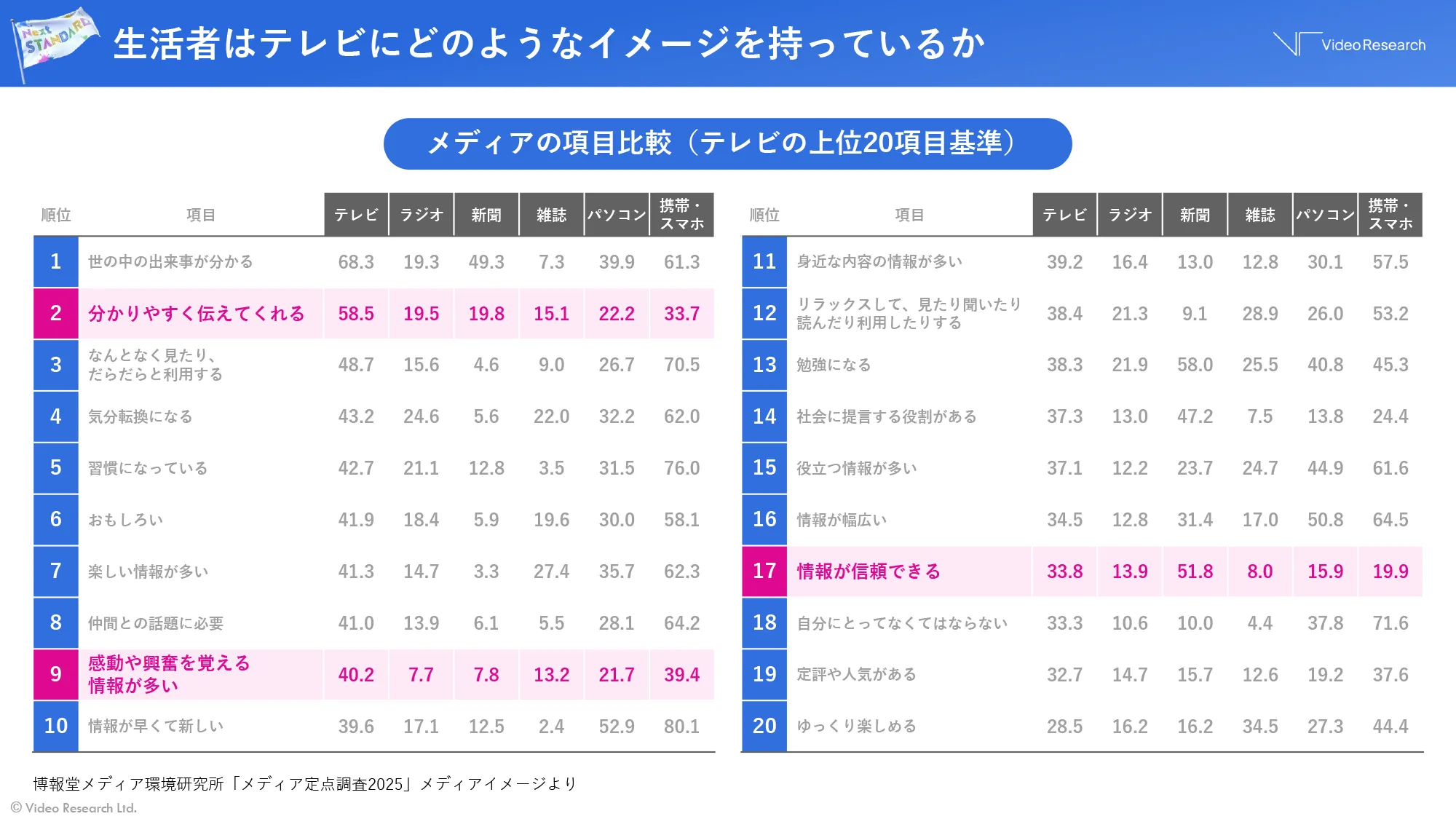

博報堂の岩崎氏からは、博報堂メディア環境研究所が約20年間実施してきた「メディア定点調査」(東京エリア)の調査結果が紹介されました。全44項目の中で、生活者からの信頼やコンテンツ制作力への評価に関わる「分かりやすく伝えてくれる」の項目では、テレビが他媒体を大きく引き離してトップ。「『感動』や『興奮』を覚える情報が多い」でも、2025年までテレビが1位をキープ。「情報が信頼できる」については、新聞がトップでテレビが2位と高い水準を保っています。

岩崎氏は、これらの結果を踏まえて「メディアを取り巻く環境が大きく変化している中ではありますが、放送局由来のコンテンツは従来通り生活者の信頼を得ています。この点は現在テレビが重要な局面に相対する中で、維持しなくてはいけないポイントです」と強調しました。

電通の中村氏は、動画コンテンツを「マス」「メジャー」「コミュニティ」3つのテリトリーに分け、それらを取り巻く環境の変化について次のように解説しました。

- マスコンテンツ(国民的スポーツイベント):国民的スポーツイベントに対して電通としても支えていきたいという思いはあるが、放送権の高騰及び円安の影響は大きい。

- メジャーコンテンツ(ドラマ、アニメなど):リニア広告+TVerでの配信といったトータルリーチで広告収入を得ながら、SVODへの販売や映画・イベント化などによってマネタイズ。

- コミュニティコンテンツ(推し活領域のコンテンツやファンダムなど):細分化されたコミュニティのメディア化が今後加速していくと見込まれる。

3領域の内、同氏が特に「マーケティング価値として、今後、重要度が上がっていく」と力を込めたのが、コミュニティコンテンツです。

中村氏は同領域を楽しむファンが「コアファン」から「ライトファン」へ拡大すると、メジャーコンテンツに昇華できると説明。「放送局にとってもコミュニティコンテンツをどのように"目利き"して発掘・投資し、メジャーコンテンツにしていくかが、今後大事になっていくと思います」と、見解を述べました。

変化するマーケティングの役割。今、企業が求める戦略と各社の対応は?

2つ目のトピックでは「広告主企業が求めるマーケティングの変化」について各社が見解と施策を伝えました。

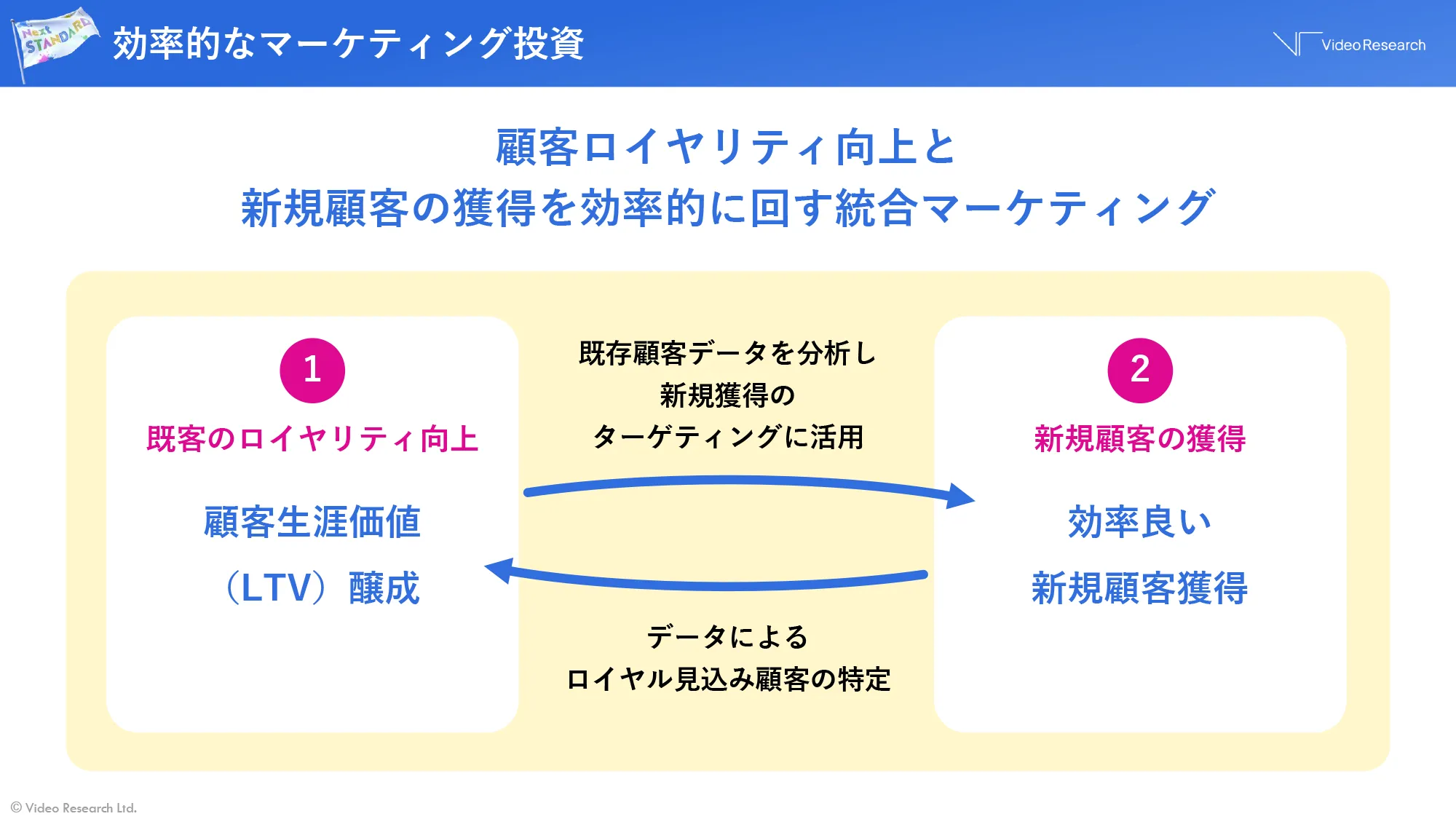

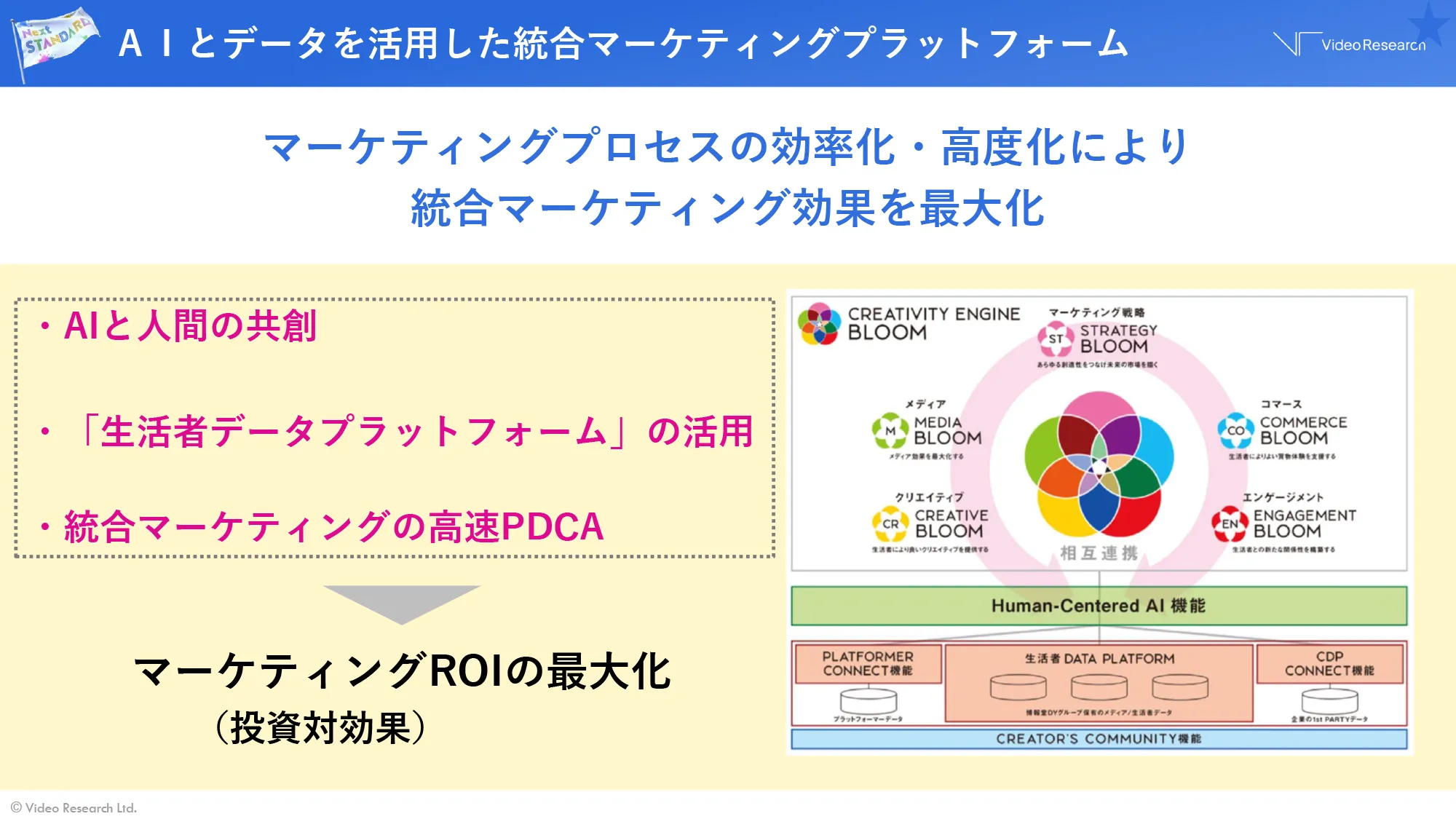

岩崎氏によると、現在多くの企業が広告を「費用」ではなく「投資」として捉え、統合マーケティング戦略によって事業成長を目指す方向に動いているといいます。この統合マーケティングに求められているのは、「既客のロイヤリティ向上」と、潜在層へのアプローチを通じた「新規顧客の獲得」。双方が相互機能するサイクルを回していくことで、企業の事業は自ずと成長する反面、この2点の成果を示せなくては投資に値しないと判断されかねません。

さらに岩崎氏は、2つのサイクルを回していくためには、「効率的なマーケティング投資」という考え方が極めて重要だと強調。既存顧客のデータ分析が新たな顧客を生み出すための効率の良いターゲティングに活用され、新規顧客のデータからはロイヤル顧客になる可能性を特定し新たな顧客生涯価値(LTV)醸成に向けたサイクルを回せてこそ、事業成長に資するマーケティングになると解説しました。

博報堂では、このための次世代型モデルとして「AaaS(Advertising as a Service)」を掲げ、「枠から効果へ」を目指したソリューションを提供。広告枠をセットするだけではなく、広告主の理解を促すために付加価値を付けて、投資効果を可視化させている最中だといいます。

さらに、投資としての効果を最大化するためには、メディア領域に留まらず、データ統合やAIの活用を通じて、統合マーケティングプラットフォームへ進化させる必要があることを訴えました。

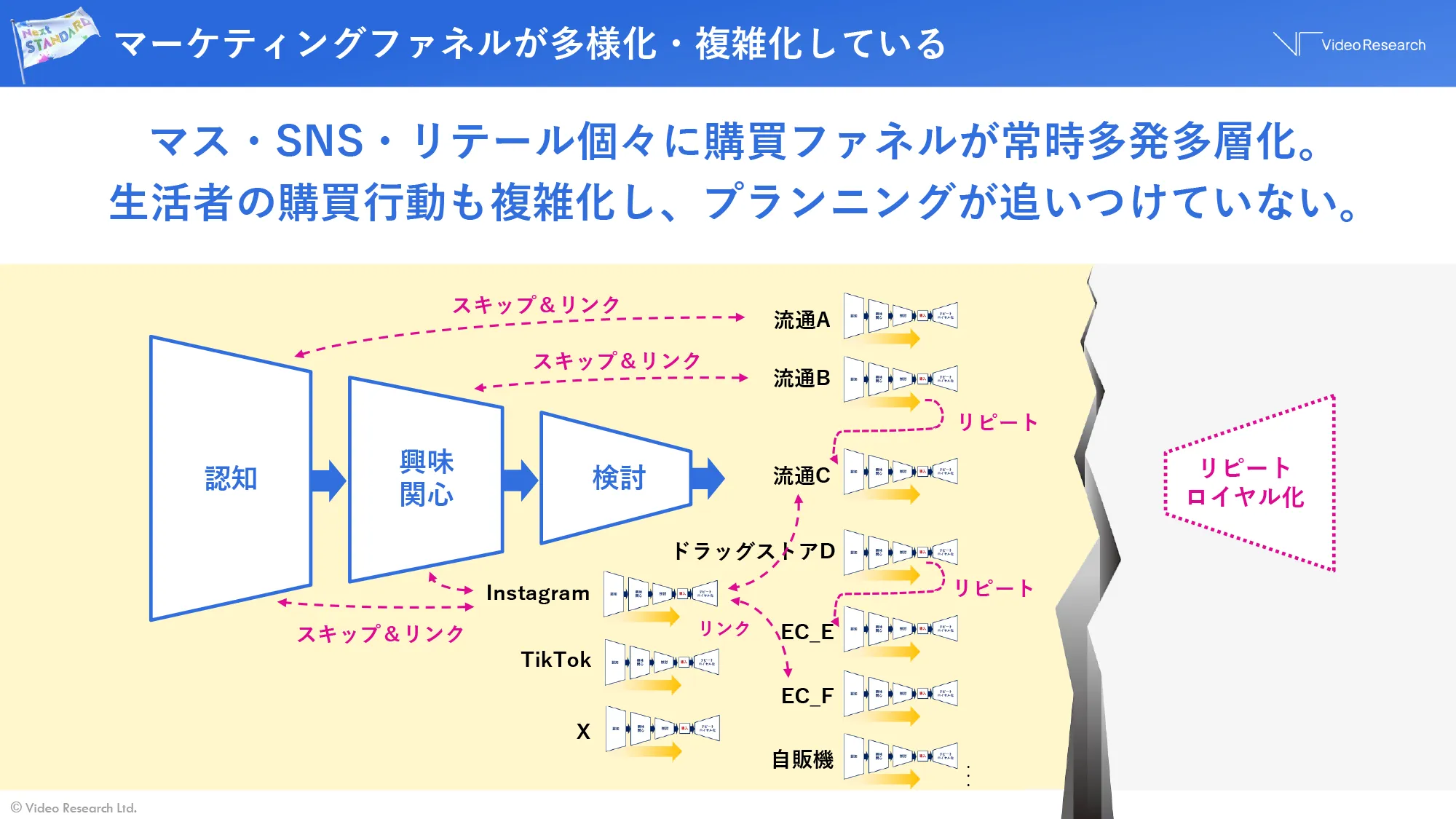

中村氏からは、「現在、マーケティングファネルは多様化、複雑化し、一部に至っては"崩壊"している」と指摘。ECの進化と、SNSなどの口コミが、購買につながるトリガーになったことで、「認知」から「購買」さらに「ロイヤルカスタマー化」まで段階を踏んだ一連の流れとして考えられていたファネルの中で、"ジャンプ"が頻出しているといいます。販売側もアプリを使ったプッシュ型のアプローチを行っており、そのデータが蓄積されることで流通業者が運営するリテールメディアが進化し、同様にファネルの複雑化、崩壊がみられることを示しました。

「こうした流通データの充実化はPDCA運用に貢献している側面もある」と中村氏。今後さらにAIが発達すると、エージェント機能やレコメンド機能によって即購買につながる動きも出てくるはずだと予想します。

そのうえで電通ではAIとテクノロジーを活用し、大規模調査をもとに日本人1億人規模のペルソナを作る取り組み「People model」を進めていると説明。かつてグループインタビューによって実施されていた生活者インサイトの把握が、「AIとの対話」で可能になっており、企業のマーケティングプロセスとなる「調査」「仮説設定」「商品開発」「テストマーケティング」等も生成AIの活用によって短時間で効率的に行えるといいます。

両者の説明を受けて、尾関は「流通までを含めて、一気通貫で施策の効果を見ていくことが、現在のメディアマーケティングなのだと改めて感じました」と、マーケティングが担う役割の変化に言及しました。

今後目指すのは"一気通貫のデータ整備"。放送局の「1st Partyデータ」がより重要に

次のトピックでは、こうした変化を受け「価値を生み出すデータ」とはどのようなものなのか、が議論されました。中村氏はトップファネルに関わるメディアからリテールメディアまで"一気通貫のデータが必要"とあらためて説明。

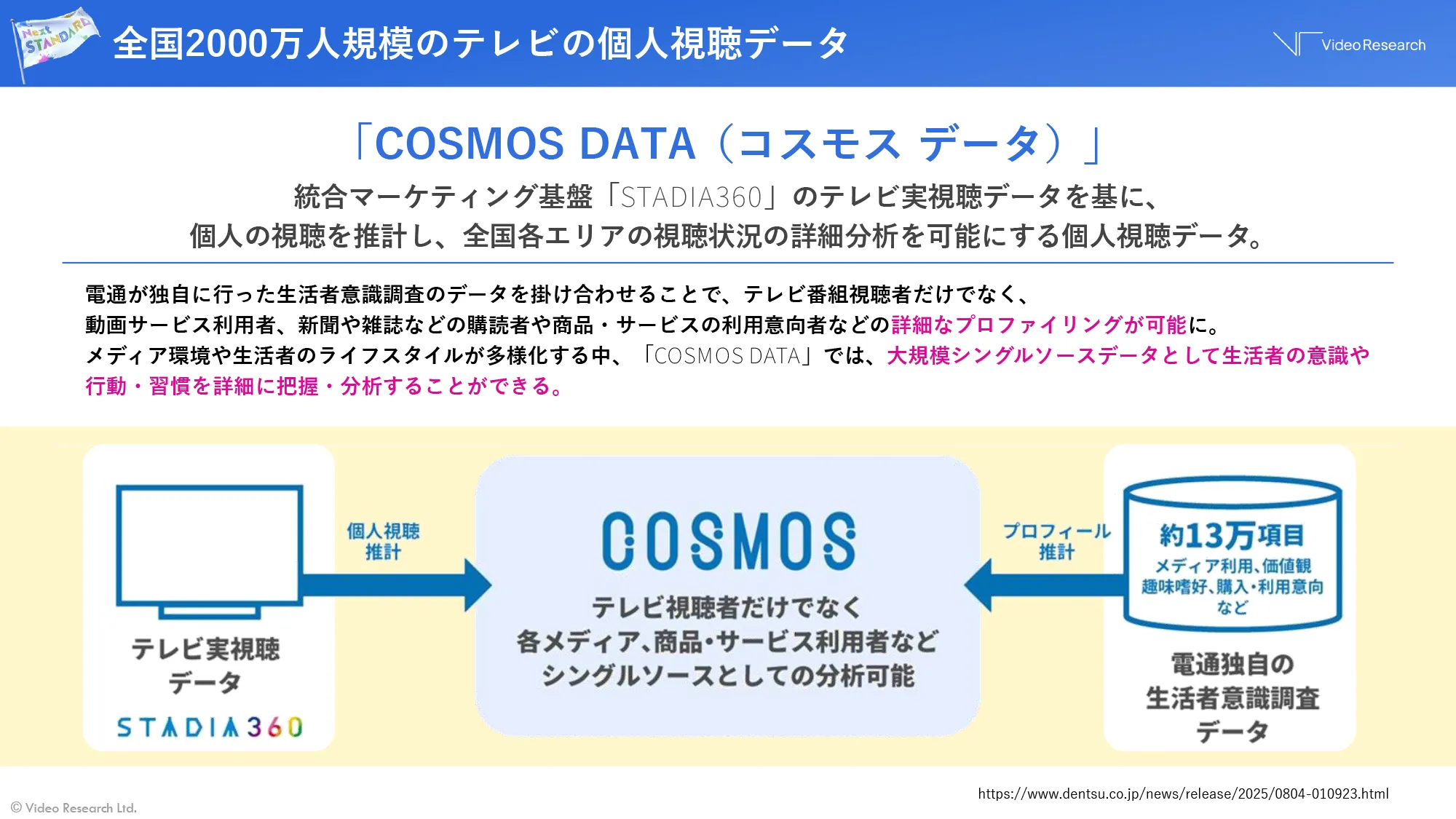

電通で運用する「STADIA360」では、テレビ受像データを活用し、放送にまつわるトップファネルのデータを補っているといいます。さらに、「STADIA360」のデータと独自に保有する生活者意識調査データを掛け合わせて、生活者のプロファイル、メディア接触、コンテンツの嗜好性などを大規模データベースにした「COSMOS」を展開していることを紹介。「放送局が保有している『トップファネルデータ』の重要性は、今後ますます増していく。放送業界としても1st Partyデータの整備、活用を改めて目指すべき時期だと思います」と強調しました。

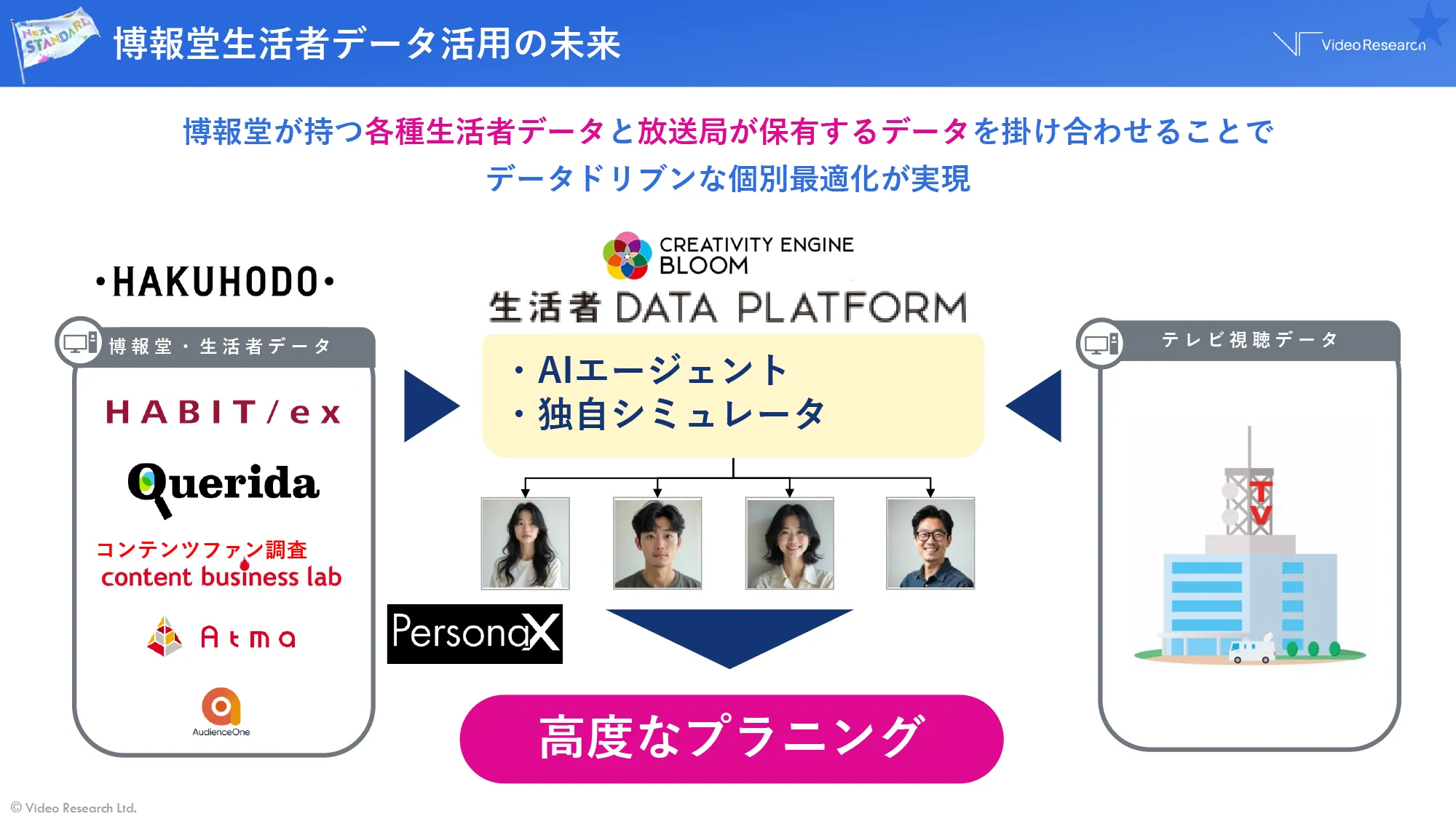

岩崎氏によると、博報堂では、視聴率データ、IDベースでの視聴ログ、ウェブの行動データや購買データといった外部データを統合し、高い精度で生活者の属性を把握してきたとのこと。一方で、ターゲティングのさらなる高度化を図るためには、放送局が持つデータの拡充が不可欠だといいます。

拡充したデータを基にプログラマティックな取引を実現できれば、最終的には広告買い付けを自動化し、柔軟かつスピーディーな運用が可能になると岩崎氏。「視聴率のみならず、注視率やブランドリフト効果などの新たな"ものさし"を示せることによって、テレビ広告および既存CMの価値や質が上がり、今以上に力を発揮できるようになる」と見解を述べました。

博報堂では約30年継続中の大規模な生活者調査データベース「HABIT」、大規模調査とウェブの行動データをシングルソース化した「Querida 2.0」を運用。岩崎氏は「こうした生活者のデータプラットフォームと放送局が持つデータを突合していくことで、さらに精度が上がる。データドリブンな個別最適化を果たし、未来がつくれると考えています」と展望を語りました。

2社の展望を受け尾関は、ビデオリサーチは設立時から放送局の代わりに1st Partyデータを計測し、視聴率を提供してきた会社であることから、「引き続き生活者に対する『到達度』(数字)をしっかり測っていく」と意気込みを表明。一方で、「お二人が説明された"一気通貫"とデータの"深さ"に対しては、例えばデジタルデータの突合によって広告の価値を上げるお手伝いができないか、当社でも考えている」と次なる展開を見据えました。

登壇者3名が考える、メディアビジネスの「Next STANDARD」

セッションの最後には、本フォーラムのメインテーマにちなみ、各自が考える「メディアビジネスの『Next STANDARD』」が表明されました。

まずは中村氏が「データの一気通貫と、コンテンツ価値最大化。さらに系列ですべきことと、エリアですべきことを踏まえ、メディアの協調領域と広告主利便性向上の両方をお手伝いしていきたい」と伝えました。そのうえで、繰り返し語られた1st Partyデータの重要性について「われわれが目指したいのは、放送局から提供されるトップファネルのリーチを、正しい価値で評価してもらうことです。テレビにはまだまだ伸びしろがあると証明したい。そのためにも放送局自らが1st Partyデータの整備と提供を進めてほしい。」と力を込めました。

岩崎氏は、「目指したいのは、データとマスリーチの融合」と断言。「2点の融合があってこそ、クライアントと共に、われわれも成長できます。同時に『コンテンツ』がとても大事。広告関連団体24団体で示した『おもしろ広い』という言葉がありますが、そこには知識を得る面白さ、熱狂を体験する面白さなど、多くの観点があります。多様で価値あるコンテンツを放送局にたくさん制作していただくことで、さらにオーディエンスのデータを得るような取り組みを一緒に進めていきたい」と"コンテンツの力"にも期待を寄せました。

最後に尾関が、「やはり"拡がり"と"深さ"の関係が大事だと思っています。拡がりは、テレビやTVerに留まらず、リテールメディアやOOHのインプレッションまでを含めて考えていく時代になるし、深さは広告主ごとのKPIにあわせた効果検証ができるようにビデオリサーチも取り組みを進めていきたい」とまとめ、セッションの幕を閉じました。

全19セッション分のレポート公開中!こちらから