テレビ番組の完視聴がスポンサーのブランドリフトに与える影響

広告コミュニケーション領域で最近重視されている観点の1つに、「アテンション」があります。「アテンション」とは、広告にリーチするだけでなく、その反応(その広告をみて興味を持つなど)までを含む概念のことで、特にデジタル広告領域でアテンション獲得の可視化が進んでいます。このように広告のアテンション価値に注目が集まる昨今、当社ではテレビ番組のアテンション価値を「完視聴者率」という指標を使って表現する研究を行っています。(参考;テレビ番組のコミュニケーション価値を表現する"完視聴"の数値化)

今回は、完視聴者率がブランドリフトの影響するのかを検証しました。

検証する仮説

完視聴者率は、当該番組1分以上視聴者の中でどの程度の視聴者が最初から最後までチャンネルスイッチすることなく見たのかを表す指標です。完視聴者率が高い番組ほどCMも含めてしっかりと見てもらえることが期待できるため、ブランドリフト効果が高いと考えられます。今回はこの仮説を検証しました。

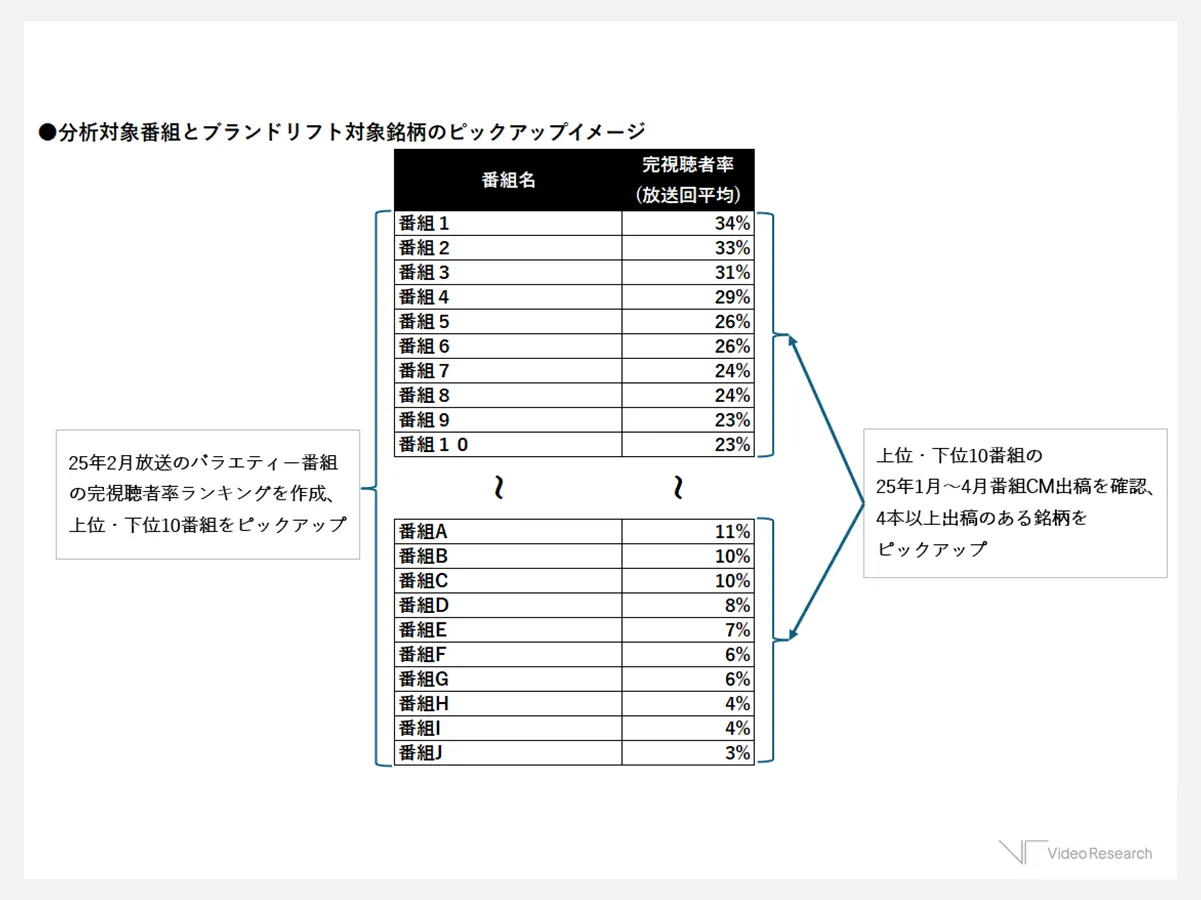

分析対象番組

2025年2月に放送されたレギュラー番組の中から、バラエティー番組(当社の番組分類で「その他の娯楽番組」に該当するもの)を、今回の検証の対象としました。2025年2月放送の各回で完視聴者率を算出し、平均したものをその番組の完視聴者率としました。算出はレギュラー回の時間尺で放送されたものを対象とし、スペシャル版など放送の時間尺が異なる回の結果は平均算出に含みません。

完視聴者率が高い上位・下位それぞれ10番組で出稿された番組CMを当社の「テレビ広告統計」データから確認し、2025年1月1日~4月30日までの4か月間で、同じ銘柄で4本以上出稿があるCMを番組ごとに抽出しました。上位・下位の各10番組のうち、それぞれ2番組で抽出条件に合致するCMがなかったため、以降の分析では上位・下位各8番組の計16番組を対象としています。

なお、対象番組の番組視聴率は完視聴者率が高い番組群で平均4.1%、低い番組群で平均3.9%と大きな差はありませんでした。

ブランドリフトの測定方法

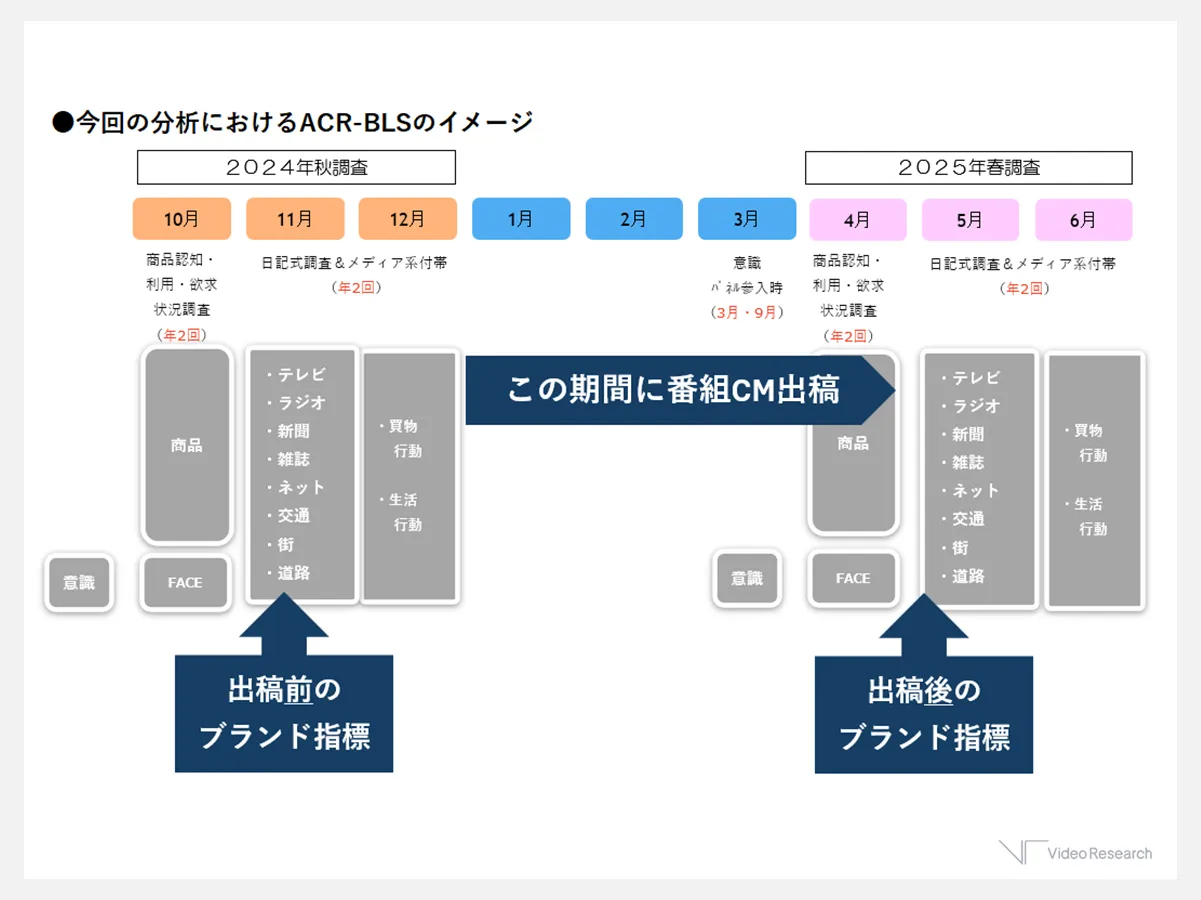

対象の16番組で番組CM出稿があった銘柄のブランドリフトを確認しました。ブランドリフトは当社生活者データベース「ACR/ex」の東京50km圏時系列データを用いた「ACR-BLS(エーシーアール・ブランドリフトサーベイ)」の分析方法を用いて、番組ごとに算出しました。(ACR-BLSの詳細はこちら)

CMの出稿対象期間(2025年1月1日~4月30日)に対して、2024年10-12月ACR/exの結果が事前、2025年4-6月ACR/exの結果が事後となります。番組視聴者の事前・事後の結果をそれぞれ集計し、ブランドリフト効果(どの程度伸長したか)をインデックス(事前のスコアを基準に事後スコアが何%に伸長したか)で表現します。

分析の方針

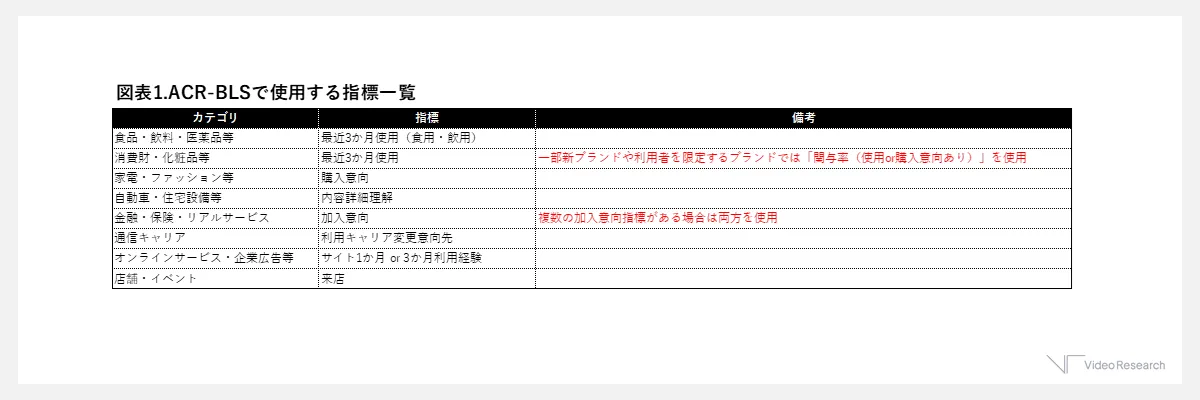

各銘柄の商品カテゴリーに対応したブランドリフト指標(図表1)を事前事後とも番組視聴者で集計し、インデックスを算出(※1)しました。なお、各番組CM銘柄のうちACR/exに項目として存在しない銘柄は分析から除外しています。

※1集計結果が0%の場合は事前事後変化のインデックスが算出できないため、便宜的に0.04%(四捨五入により0%となる最大数値)を代入して分析

このインデックスを番組ごとに平均します。「番組1」を例に挙げると、

・分析対象のCM銘柄

「オンラインサービス・企業広告など」「店舗・イベント」

・指標

「オンラインサービス・企業広告など」...事前)もしくは事後)サイト1か月or3か月利用経験

「店舗・イベント」...事前)もしくは事後)来店した

これらの指標から事前→事後のブランドリフト効果(%)を算出し、番組平均のリフト効果を算出(番組1のインデックスは120%)

さらに、番組ごとにインデックスを平均した後、完視聴者率の高い番組の平均と低い番組で平均を比較することで仮説(完視聴者率の高い番組ほどブランドリフト効果が高い)を検証しました。仮説が正しい場合、完視聴者率の高い番組のインデックスは低い番組を上回ることになります。次章ではその結果詳細をご紹介します。

結果:完視聴者率の高い番組ほどブランドリフト効果も高い

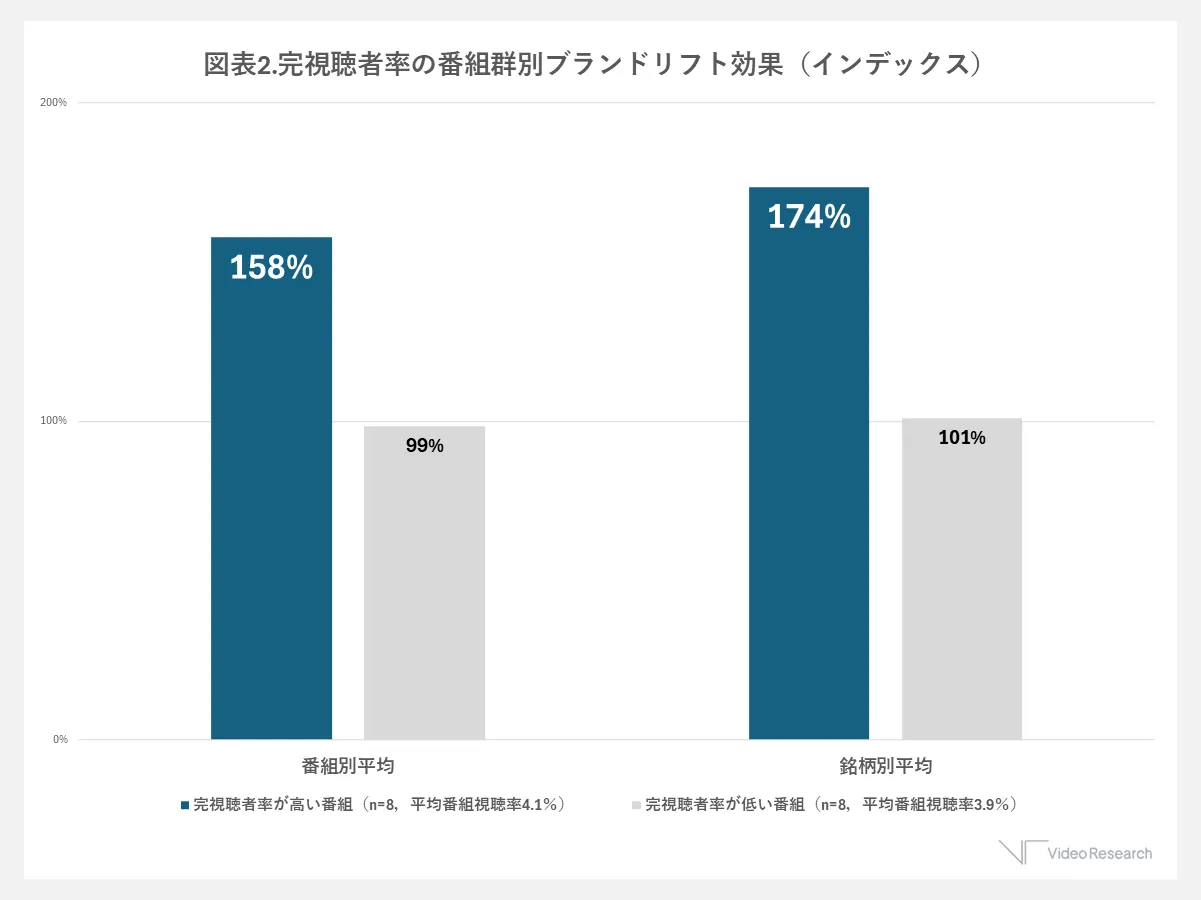

完視聴者率の上位・下位8番組別のブランドリフトインデックス平均を図表2に示します。各番組で複数出稿された銘柄を番組内で平均し、さらに8番組で平均したブランドリフトの結果が「番組別平均」です。これをみると、完視聴者率が高い番組で158%と、低い番組に比べて目立って高い傾向が見られました。

番組を横断して銘柄で平均した「銘柄別平均」では、完視聴者率が高い番組では174%と低い番組との差がさらに開く結果でした。

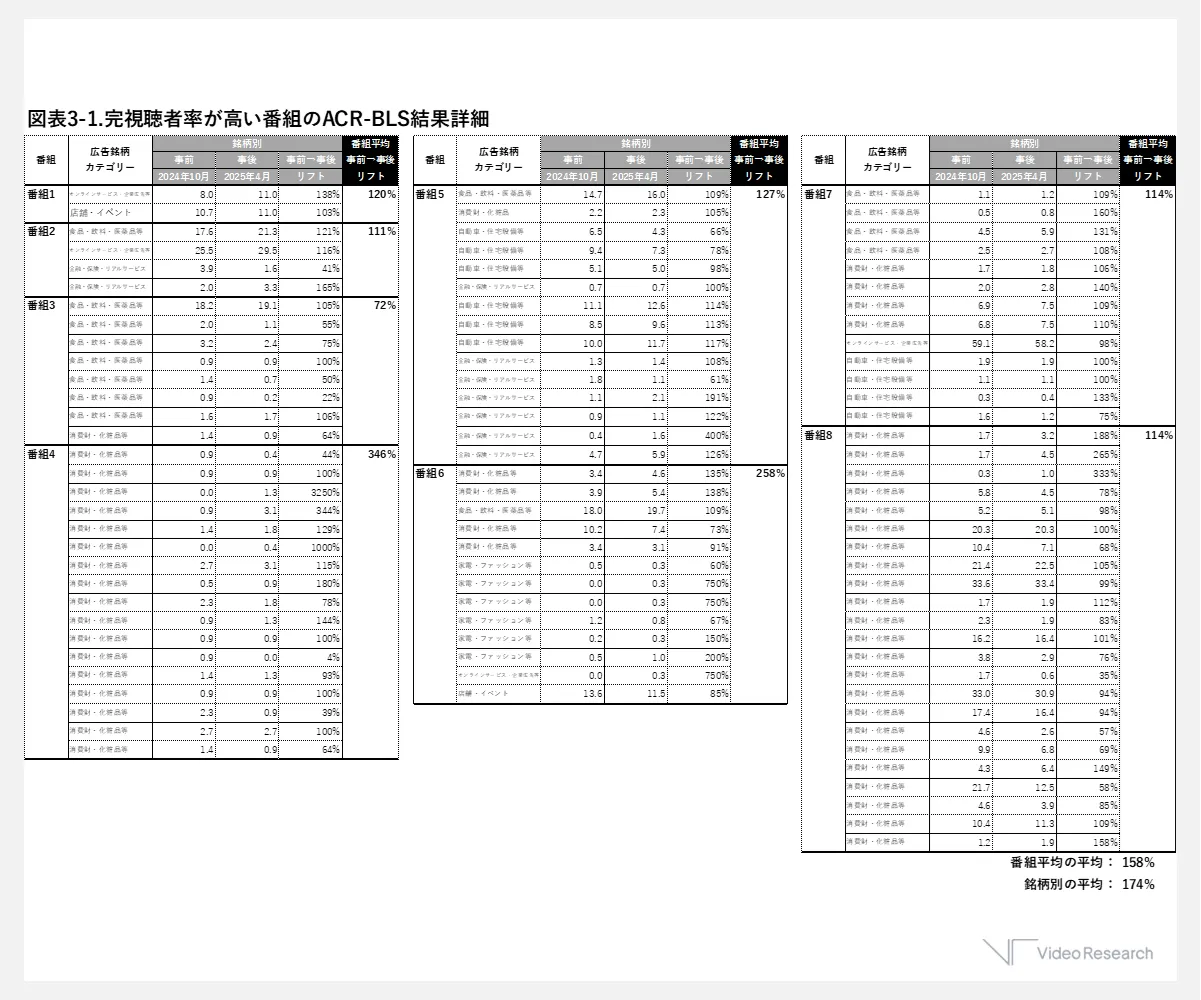

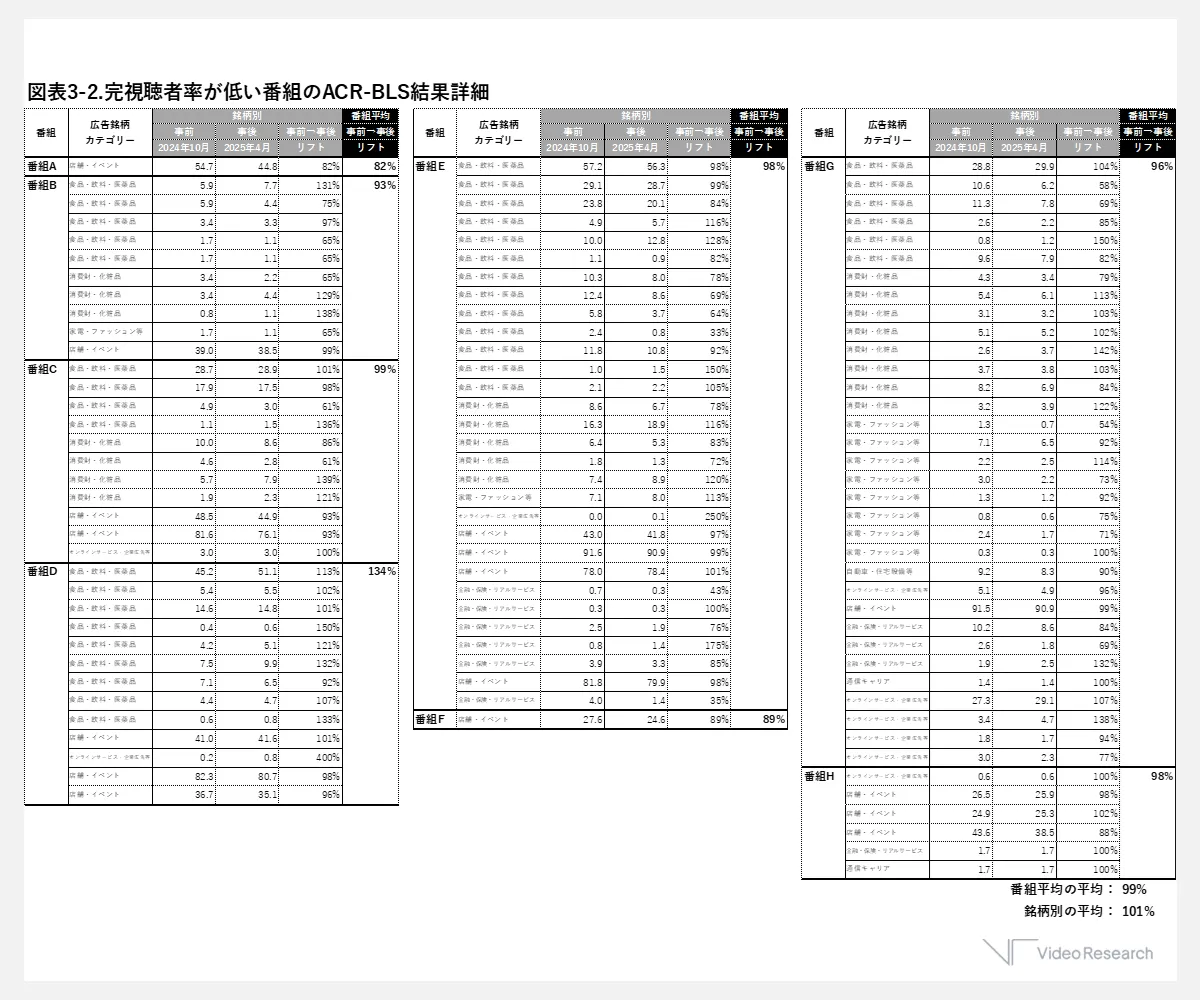

次に、今回分析対象とした16番組で番組CMを出稿した各銘柄の詳細なACR-BLSの結果を図表3-1、3-2にそれぞれ示します。

銘柄を詳細にみると、完視聴者率が高い番組でもインデックスが100%を下回る場合や、低い番組でもインデックスが高くなるケースが存在しました。例えば図表3-1の番組3は完視聴者率が高い番組ですが多くの銘柄でインデックスが100%を下回っています。図表3-2の番組Dでは多くの銘柄で100%を超え、番組平均で189%という高いインデックスとなりました。

考察:仮説の検証

今回の結果は、完視聴者率が高い枠ほど広告効果が期待できることを示唆するものです。仮説(完視聴者率の高い番組ほどブランドリフト効果が高い)は正しいといえます。完視聴が多い番組枠ではアテンション獲得が促進されるため、CMによる態度変容が促進されやすいと考えることができます。

一方で、図表3-1、3-2のように、番組別・銘柄別で見るとブランドリフト効果出現にばらつきがみられました。完視聴者率が高い番組ほどブランドリフト効果が高いという一般的な傾向があるものの、完視聴者率が高い場合は必ず効果が高く、低い場合は必ず効果が低くなることを意味するわけではないということは留意すべき点です。

ブランドリフトに関係する完視聴者率活用シーンと今後の展望

完視聴者率は、テレビ番組の広告コミュニケーション価値を示す新たな視点の一つといえるでしょう。一般に番組視聴率が高い枠は人気で出稿枠の確保が難しいこともあります。そこで視点を変えて、完視聴者率で出稿枠を考えることも有用でしょう。

また、冒頭紹介した記事では、完視聴者率が番組視聴率と相関しないことが確認されています。これは、両者が別々のテレビ番組のコミュニケーション価値を表現していることを意味します。番組視聴率はテレビ番組の量的な価値を表現する特徴がありますが、加えて完視聴者率はアテンションといった質的な観点を表現しています。完視聴者率もまた、出稿先を検討するうえでの1つの判断材料になるのではないかと筆者は考えています。

今回はいわゆるバラエティー番組である「その他の娯楽番組」カテゴリーを対象に検証を行いましたが、ドラマや報道など、他のジャンルでも同様の結果が見られるのか、引き続き検証していきます。

また、銘柄によってブランドリフト効果の出方が異なる点は興味深い結果でした。これは、番組への出稿効果を左右する別の要因が存在することを示唆しています。この要因についても引き続き研究していきます。

ぜひご期待ください。

【本記事で紹介したサービス】

・サービス名:「RL視聴ログ」

・サービス名:「ACR/ex」

・調査時期:2024年 10-12月、2025年4月-6月

・対象地区:東京50㎞圏

・対象年齢:男女12-69歳