【25年推し活研究】"推し"効果でモノが売れる!?――価格も必要性も超える購買の仕組みとは

- この記事はこんな方にオススメ!

-

- 「推し活」について興味がある方

- 「推し」のマーケティング活用に興味がある方

- 「推し」を効果的にマーケティングに活用する方法について知りたい方

1.推し活が購買を動かす時代へ

「推し活」という言葉がすっかり定着した今、生活者にとって、アイドルやアニメキャラクター、タレントなどの<推し>の存在は、日常の選択や行動に大きな影響を与えるようになっています。

その影響は、単なる応援やグッズ購入にとどまらず、消費行動そのものを変える力を持ち始めています。

ビデオリサーチの生活者に関するシンクタンク「ひと研究所」では、こうした推し活がもたらす「消費効果」に着目し、その構造をマーケティングにどう応用できるかを継続的に研究してきました。

2.推しが関与するとモノが売れる?――価格・必要性を超える購買の実態

特に注目しているのは、推し活に熱中する人々がしばしば、推しが関与すると一般的な購買ファネルを逸脱した独自の消費行動をとるという点です。

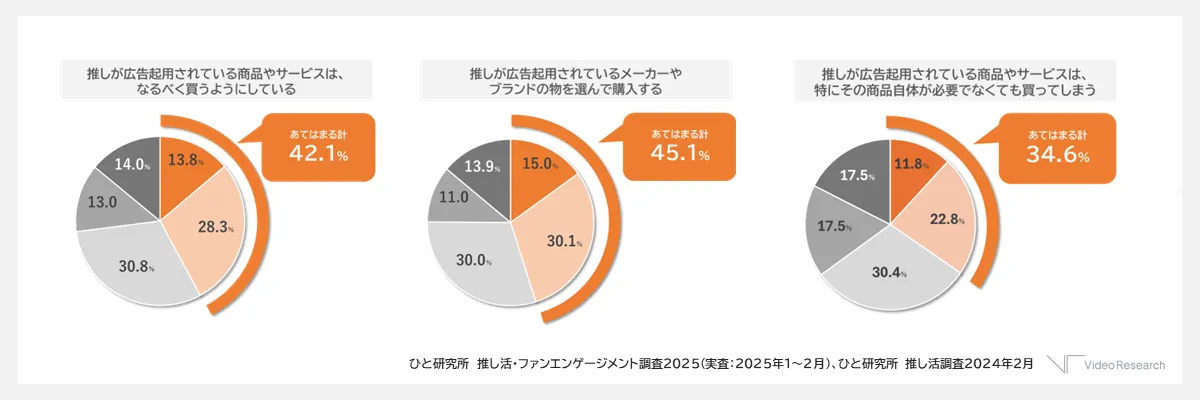

「推しがいる」と回答した人を対象に、「推しが起用されている商品を、なるべく買うようにしているか」「購入時に、推しが起用されている商品を選ぶことがあるか」をききました。結果は、いずれも40%以上が「あてはまる」と回答。<推し>が広告に登場すると購買意欲が高まるという人が多数いることが分かります(図1)。

さらに、「推しが起用されている商品・サービスに必要性を感じなくても買ってしまうことがあるか」という質問では、34.6%が「あてはまる」と回答しました。つまり、商品そのものの機能や必要性が購買動機ではなく、"推しが関与している"という理由だけで購入する人が一定数存在するのです(図1)。

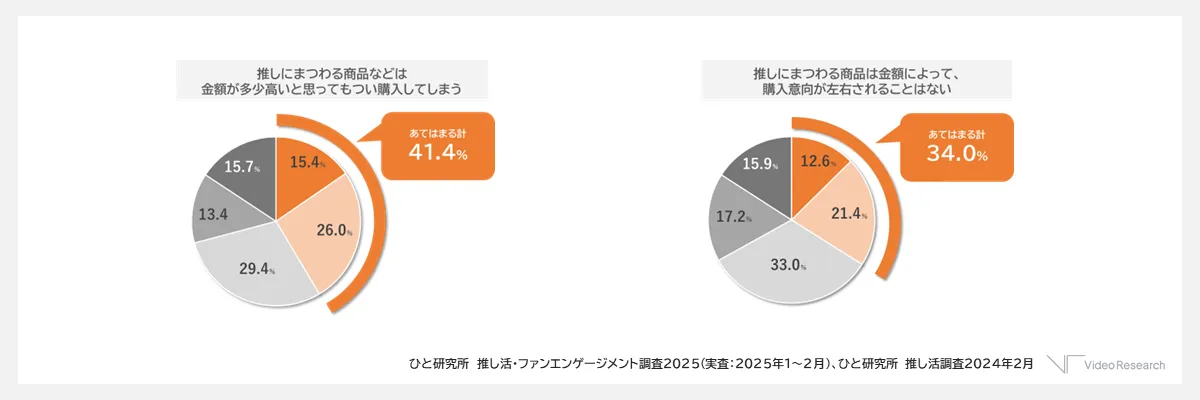

また、「多少金額が高くても買ってしまう」「価格によって購入意向は左右されない」という項目でも、それぞれ3〜4割の人が「あてはまる」と回答。<推し>が関与することで、価格のハードルを超えて購買する層が生まれることが明らかになりました(図2)。

3.推しの関与で購買プロセスがショートカットされる――ファン心理が変える消費ステップ

多くの企業では、推し活の市場規模に着目しており、<推し>を活用したマーケティング施策は既にさまざまな形で展開されています。

大手コンビニと人気アニメがコラボしたケースでは数十億の売り上げを記録したり、飲料メーカーが人気アイドルを広告に起用したケースでは、販売数量がアップしたといった話も聞かれます。

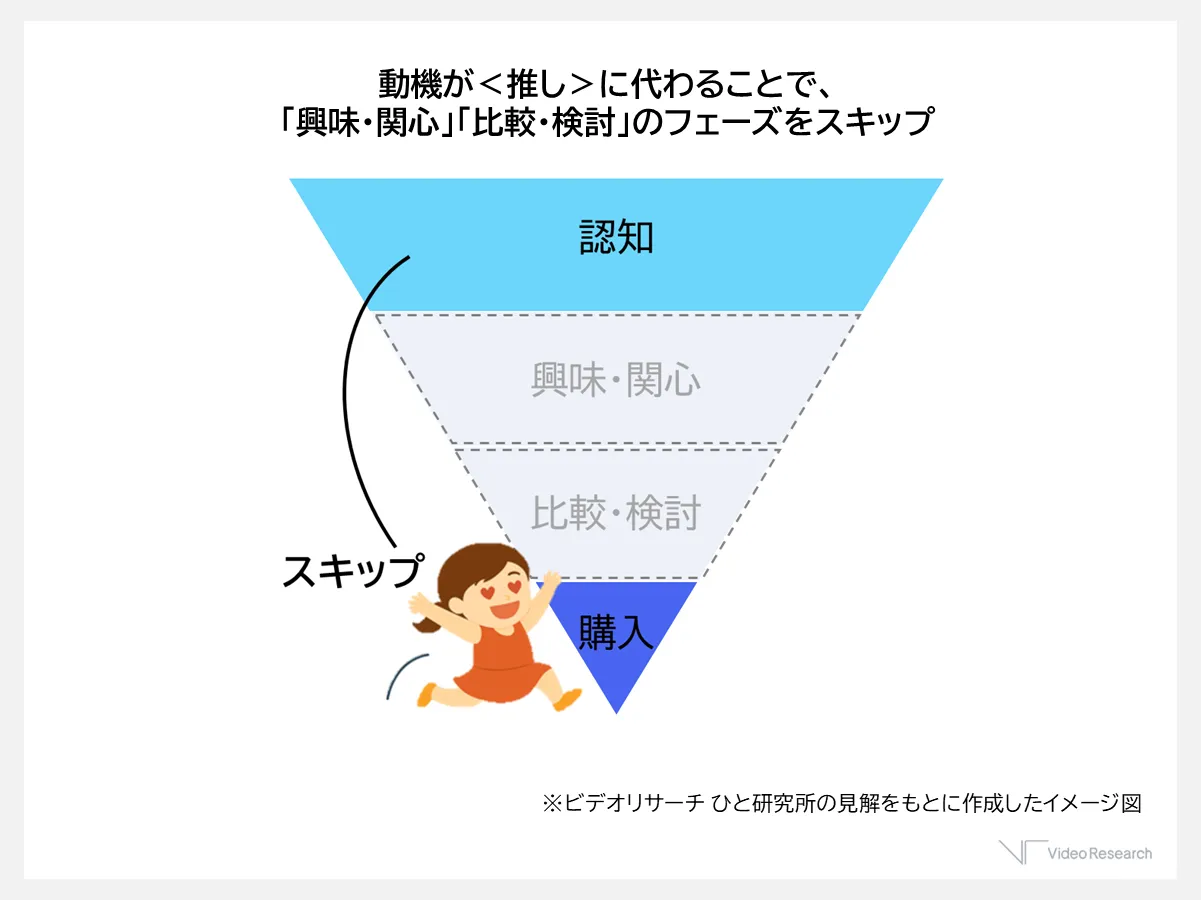

通常の購買プロセスは、「認知 → 興味関心 → 比較検討 → 購入」という流れが一般的とされていますが、<推し>が関与し購買の動機となると、認知のあと、興味関心や比較検討のフェーズをスキップして一気に購入に至るということが起こります(図3)。これが、ひと研究所が考える<推し>をマーケティングに活用するとモノが売れるという現象の実態と考えます。

価値が商品・サービスそのもののから、推しにスイッチするため、ターゲットが変わる・広がるという現象が起きます。この現象により、企業にとっては普段買わない層が自社商品を購入してくれるというメリットが生まれるほか、<推し>を動機に購入するファン層は価格に左右されにくいため、商品の価格にも左右されず購入してくれるというメリットもあります。

4.推し活マーケティングの"落とし穴"――炎上リスクと継続性の課題

「普段は買わない層が購入してくれる」「価格が高くても売れる」など、<推し>を活用したマーケティングは一見メリットばかりに見えますが、推し活マーケティングには"落とし穴"も潜んでいます。

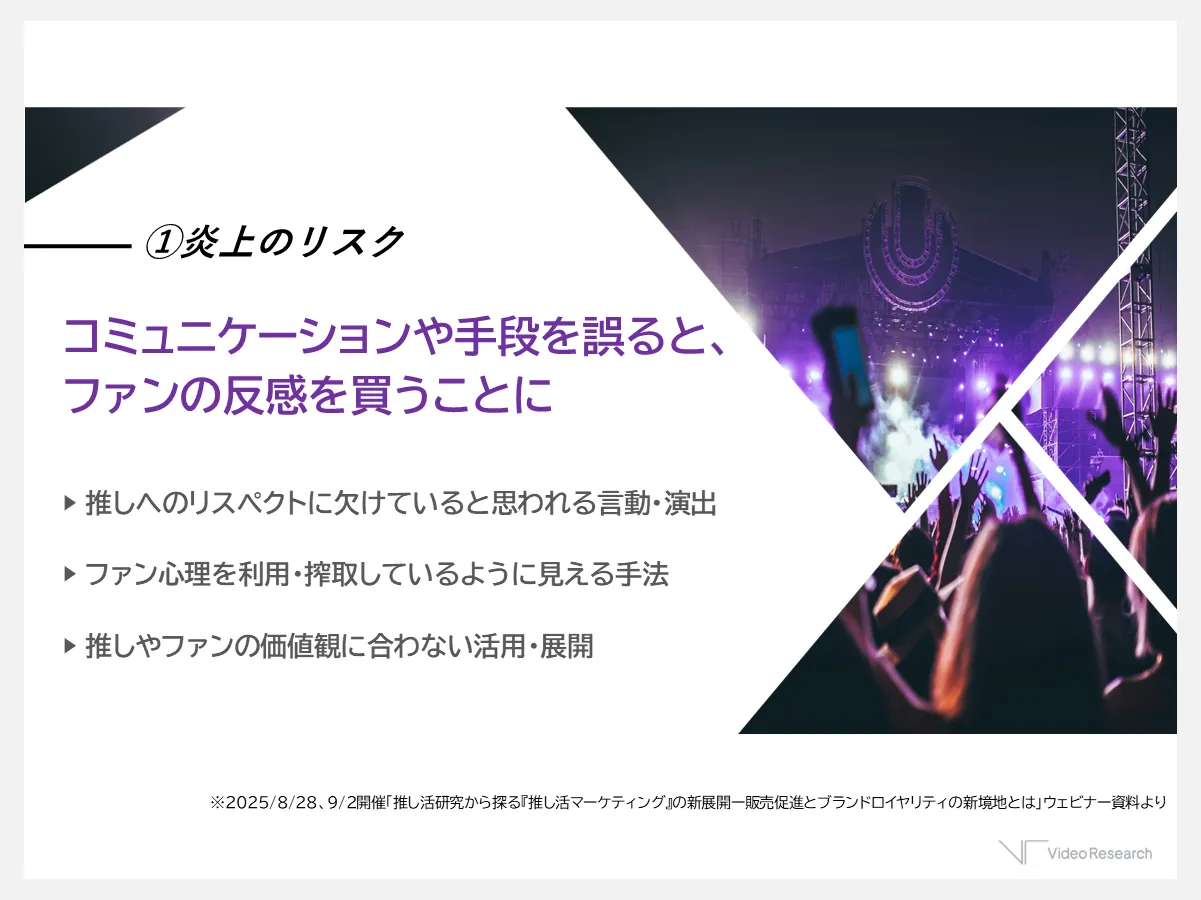

① 炎上のリスク

<推し>を起用することで注目を集めることはできますが、<推し>への扱い方を誤ると、ファンから「推しやファンを利用している」と受け取られ、逆効果になることがあります。

ファンにとって<推し>は非常に大切な存在であり、その<推し>を応援する行為もまた、尊いものです。

だからこそ、企業側の姿勢や表現が少しでも<推し>やそのファンを軽んじているように見えると、ファンの企業への気持ちは怒りへと変わります。

実際に、タレント本人ではなく"周辺"で問題が起きた際に、説明もなく広告を打ち切ったことで「タレントを切り捨てた」と受け取られ、炎上した事例もあります。

また、ランダムでノベルティがもらえるアイドルグループを起用した キャンペーンで「推しのグッズが当たるまで何度も買わせる」仕組みに批判の声があがったケースもあります。

こうした反感を避け、ファンと企業が良好な関係を築くためには、ファンと<推し>への理解と敬意を示すことが不可欠です。

売上だけを目的にすると、どこか"あくどさ"が見えてしまうこともあります。

だからこそ、企業は「ファンがどう受け取るか」を常に意識し、丁寧にプランニングする必要があります。

また、ファンの気持ちを理解することは、推し活マーケティングの土台です。

ファンが<推し>のどこに魅力を感じているのか、<推し>がファンにとってどんな存在なのかを理解しないと、ファンが望まない演出や活用になってしまうリスクがあります。

企業はファンに対し、「<推し>を一緒に応援する同志である」というスタンスを示すことが求められます。

② 継続性の確保

<推し>を活用したキャンペーンでは、購買動機が<推し>に強く依存するため、<推し>が広告やキャンペーンから離れると、ファンも一緒に離れていってしまうリスクがあります。

つまり、<推し>の力で一時的に商品が売れても、キャンペーンが終わると購買が続かないという"打ち上げ花火型"の施策になりがちです。

このような一過性の施策に終わらせないためには、<推し>以外の動機を育てることが重要です。

たとえば:

• <推し>が商品の魅力をレビューすることで、商品自体の価値に気づいてもらう

• <推し>を活用した体験型イベントで、実際に商品を使ってもらう機会をつくる

こうした工夫によって、ファンが商品そのものに魅力を感じ、推しが離れた後も継続して購入してもらえる関係性を構築することができます(図5)。

5.「好き」が動かす消費の未来――次回:推し活の"沼る"から読み解くエンゲージメントの可能性

推し活マーケティングは、「好き」という感情を起点に、購買行動を促進する効果的な手法です。

ただし、ファン心理への深い理解と、継続的な関係構築の視点は欠かすことができません。

この2つの視点を持つことこそが、推し活マーケティングを成功へと導く鍵となります。

次回の記事では、すでに公開している「沼る」という現象の構造分析 を踏まえ、それをマーケティングにどう応用し、エンゲージメントを高める打ち手として活用できるかについて掘り下げていきます。

「好き」が深まり、やがて"なくてはならない存在"になる----

そんなファン心理のステップを、企業とブランドの関係性にどう活かせるのか。

推し活から見えてきた、エンゲージメントの新しい可能性をお届けします。

<推し活>研究やメディアでの引用・紹介にご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。

<推し活>研究やメディアでの引用・紹介にご興味がある人はこちらからお問い合わせください!

【ひと研究所 推し活・ファンエンゲージメント調査2025 調査概要】

・調査日:2025年1月31日(金)~2月2日(日)

・調査手法:web調査

・調査エリア:全国

・サンプルサイズ:13,786(スクリーニング調査)

【関連記事】

【25年推し活研究】「お金」ではなく「時間の消費」が"沼"の深さを左右する──「沼り度」から紐解く推し活の新事実