ブランド毀損しない広告の在り方とは?(ひと研究所/広告研究シリーズ 番外編II)

- この記事はこんな方にオススメ!

-

- 広告キャンペーンのメディアプランニングを担当される方

- ブランドセーフティに関心がある方

- テレビCM・動画広告の広告効果に関心がある方

1.広告とブランドセーフティを考える

ひと研究所では、現在、生活者に受け入れられる広告はどのようなものか、どのようにすれば生活者の広告体験はより良いものになるかという課題感のもと、広告に関する研究を行っています。本記事は、これまで発信してきたブランドセーフティに関する3つの研究(vol.5、vol.6、vol.7)をまとめた記事です。

インターネット広告の領域を中心に、広告のブランドセーフティの問題が話題になることが増えてきました。せっかくの広告出稿が、ブランドイメージや製品の売り上げ、企業の社会的評価に悪影響を及ぼしてしまう事例が散見されており(図1)、広告出稿に際してブランドイメージを守ることに、より一層意識を向ける必要がある時代となりました。

ひと研究所が発信してきた個別の研究発信記事では深い議論をしている場合もありますが、ひと研究所のブランドセーフティに関する研究の全体像をつかんでいただくには、まずは本記事をお読みいただくのが最適です。研究結果の説明に先立ち、まずは一連の研究のために行った調査設計について解説します。

【調査内容】

今回の調査では、ブランド毀損が発生するシナリオを設定し、それらがブランド評価にどのような影響を与えるかを測定しました(調査概要は文末に記載)。生活者の購買頻度や利用機会が多い製品カテゴリー(缶・ペットボトルコーヒー、スマートフォン端末、外食チェーン)を対象として選定し、調査対象者は、普段最も利用している具体的なブランドについて、その評価を回答しています。これらの製品・サービスはほとんどの消費者が日常的に購入・利用する身近な製品であり、かつ日用品、耐久消費財、サービス業という特徴の異なるカテゴリーから選択しました。

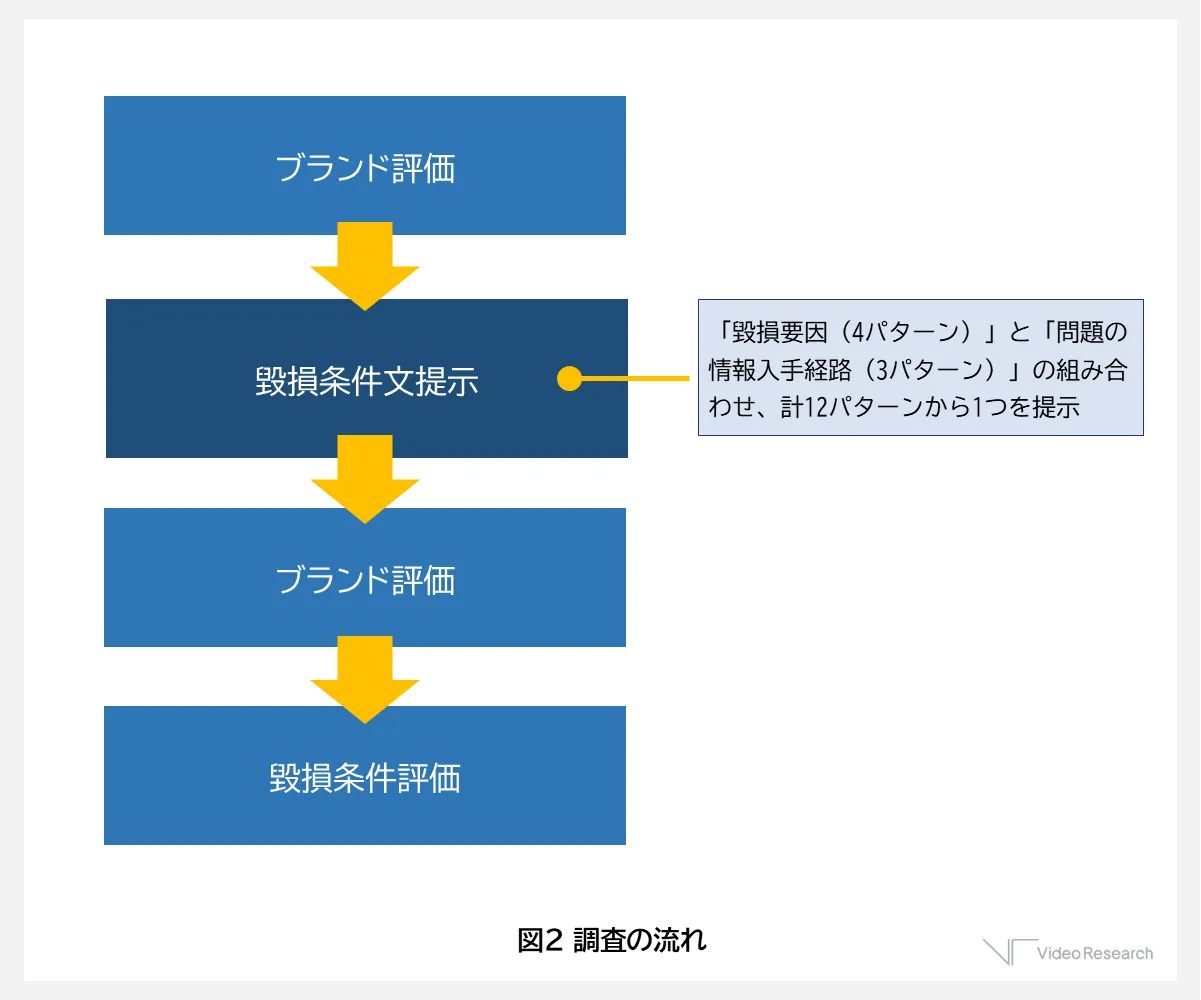

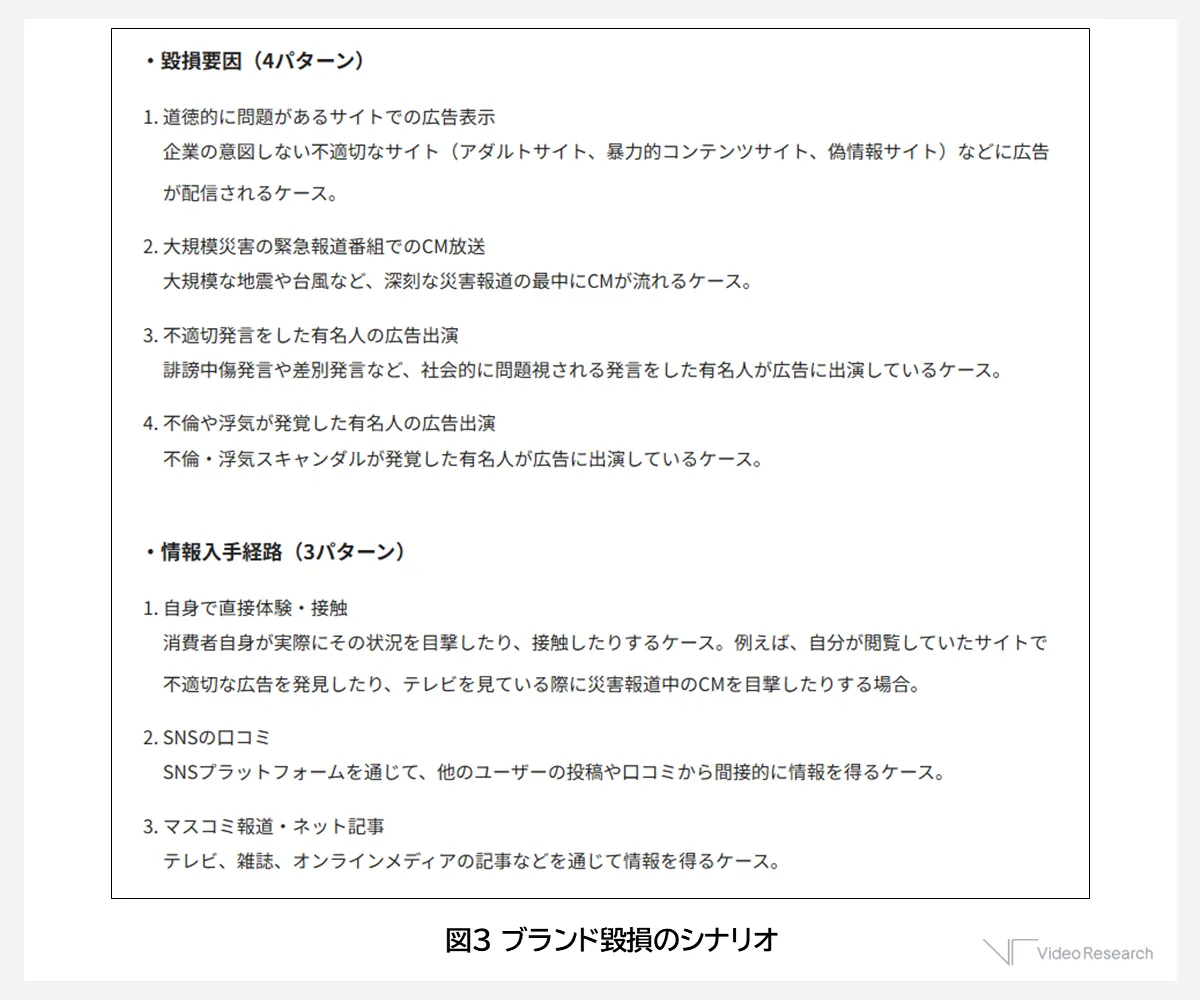

調査では、最初に対象ブランドの評価を答えてもらい、その後にブランド毀損のシナリオを提示し、再度ブランド評価を答えてもらうという方式で、ブランド評価の変化(スコアの差分)を測定するものとなっています(図2)。ブランド毀損のシナリオは、「毀損要因(4パターン)」と「毀損要因となる問題の情報入手経路(3パターン)」を組み合わせた計12パターンを設定しました(図3)。

2. 道徳的に問題があるサイトでの広告表示はブランドを毀損する

ブランドイメージを守る広告の在り方とは?ブランドを毀損する広告の要因をデータで検証(ひと研究所/広告研究シリーズvol.5)

https://www.videor.co.jp/digestplus/article/ad-marketing250306.html

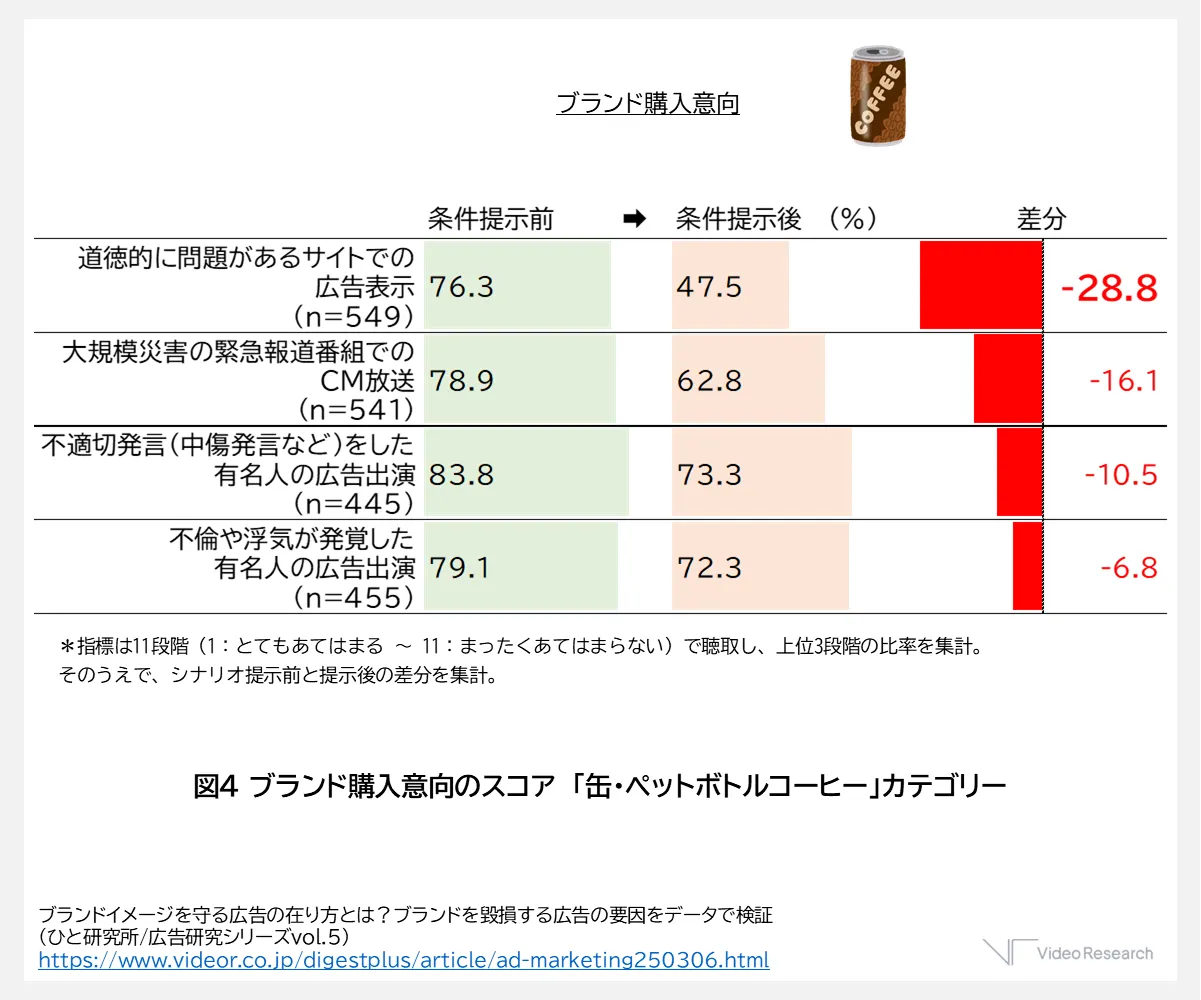

まずは、「毀損要因(4パターン)」について、その影響を検証しています。「缶・ペットボトルコーヒー」カテゴリーのブランド購入意向についての分析結果(図4)を確認すると、最も深刻なブランド毀損をもたらすのは「道徳的に問題があるサイトでの広告表示」です。これは、広告出稿場所の選定が、企業の管理責任範囲内であるという生活者の認識に基づくと考えられます。一方、広告出演者に起因する要因は、相対的にブランド毀損への影響が小さいことが確認されました。これは、有名人の不祥事リスクの予見が困難なことについて、生活者が理解していることを示唆しています。ただし、不祥事発覚後の継続起用については、より重大なブランド毀損リスクが想定されることに留意が必要です。

3. ブランド毀損リスクは「飲食系カテゴリー」が高くなる可能性

ブランドイメージを守る広告の在り方とは?製品カテゴリー別のブランド毀損リスクとその背景をデータで検証(ひと研究所/広告研究シリーズvol.6)

https://www.videor.co.jp/digestplus/article/ad-marketing250515.html

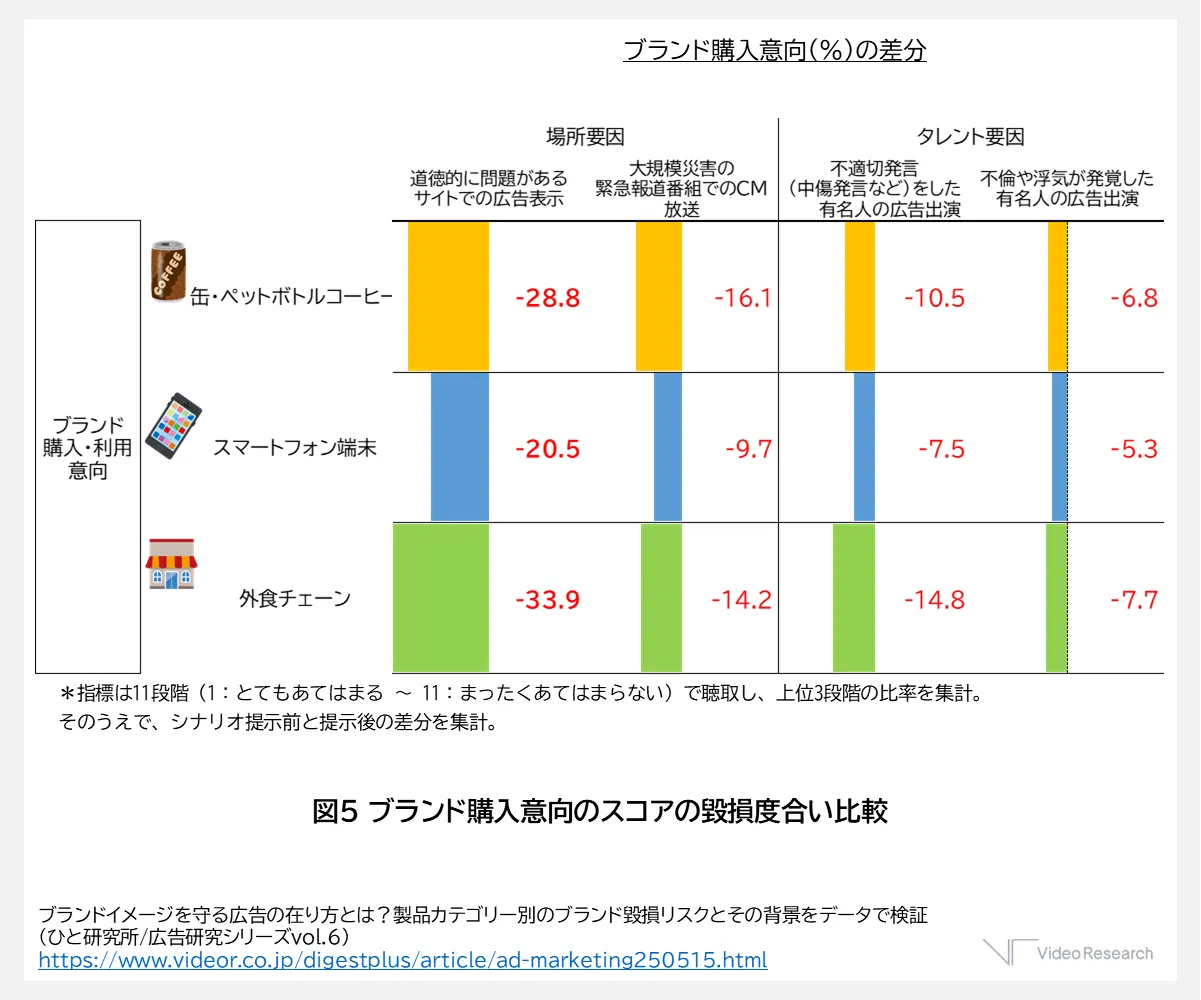

続いて、「毀損要因(4パターン)」について、製品カテゴリー別に影響度合いを検証しています(図5)。すべての要因において、「缶・ペットボトルコーヒー」と「外食チェーン」のスコアの減少が「スマートフォン端末」よりも大きいことが確認できます。つまり、飲食系カテゴリーの購入・利用意向の毀損リスクは他の製品カテゴリーよりも高い傾向にある可能性がうかがわれる結果です。この背景には、飲食系カテゴリーはブランドイメージが購入・利用意向に影響しやすいことなどが関連していることが推察されます。

4.SNSの口コミでのネガティブ情報接触はブランド毀損しやすい

ブランドイメージを守る広告の在り方とは?ブランド毀損の深刻度を左右する要因を分析(ひと研究所/広告研究シリーズvol.7)

https://www.videor.co.jp/digestplus/article/ad-marketing250807.html

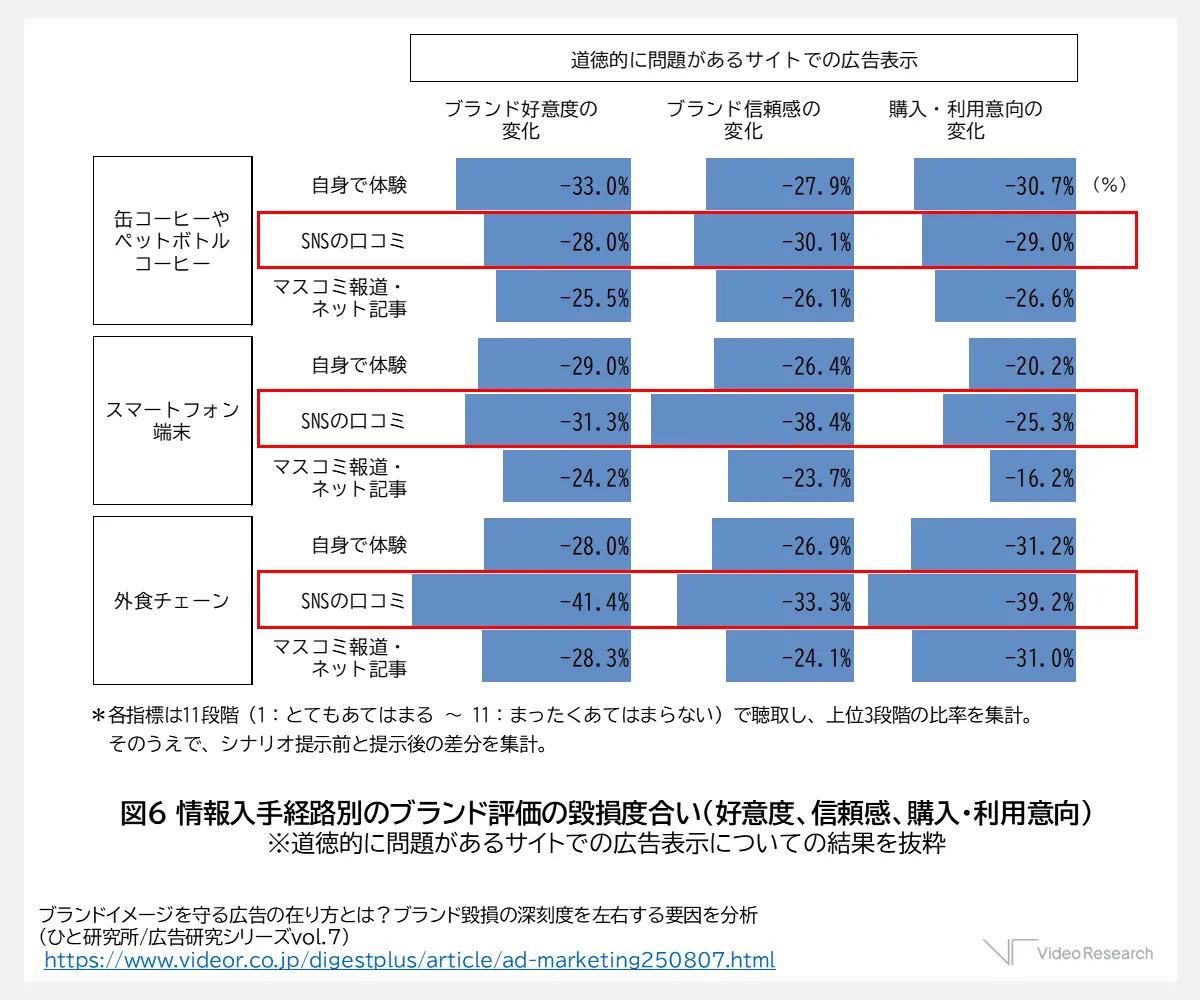

最後に、毀損要因となる問題の情報入手経路とブランド毀損の大きさの関係を検証しています。最もブランド毀損度が高い「道徳的に問題があるサイトでの広告表示」の結果を抜粋すると(図6)、特にスマートフォン端末や外食チェーンで、「SNSの口コミ」で情報に接触したときのブランド毀損度が大きいことが目立ちます。これはSNSの否定的な情報の伝播力を示唆する結果です。この結果の要因として推察されるのは、SNSでは個人の感情的な投稿が多く、ネガティブな情報が印象的に伝達されやすいこと、また少数の投稿が瞬時に多くの人に拡散されやすいことなどが考えられます。

以上が、ひと研究所で「ブランドセーフティ」に着目し、多角的に検証した結果のまとめとなります。引き続き、生活者と広告との関係に注目した広告研究を進めていきますので、ご期待ください。

【ひと研究所 ブランド毀損調査2024年11月 調査概要】

調査日 :2024年11月1日(金)~11月7日(木)

調査手法 :web調査

調査エリア :全国

サンプルサイズ :5,925

対象者属性 :男女15~69歳(なるべく均等になるように回収)

【関連記事】

・広告研究シリーズの記事一覧

・生活者の受容性を高めるための広告の在り方とは? (ひと研究所/広告研究シリーズ 番外編)