【25年推し活研究】推し活の"沼る"現象に学ぶ!ブランドエンゲージメントの高め方――「沼る」力でブランドを育てる

- この記事はこんな方にオススメ!

-

- 「推し活」について興味がある方

- 「推し」のマーケティング活用に興味がある方

- 「推し」を効果的にマーケティングに活用する方法について知りたい方

ビデオリサーチの生活者シンクタンク「ひと研究所」では、2024年から推し活の研究を行っています。

前回の記事(『"推し"効果でモノが売れる!?――価格も必要性も超える購買の仕組みとは』 )では、マーケティングにおいて、推し活を「販売促進」の文脈で活用する方法についてご紹介しました。

現在のマーケティングでの推し活の活用は、キャンペーンや広告など、短期的な売り上げ向上を目的とした施策に用いられることが多いと感じています。

しかし、私たちが推し活研究を進める中で見えてきたのは、顧客と企業・ブランドとのエンゲージメントにこそ推し活の知見が最大限活きるのではないかという可能性です。

1.「沼る」とは何か?――好きが強くなるプロセス

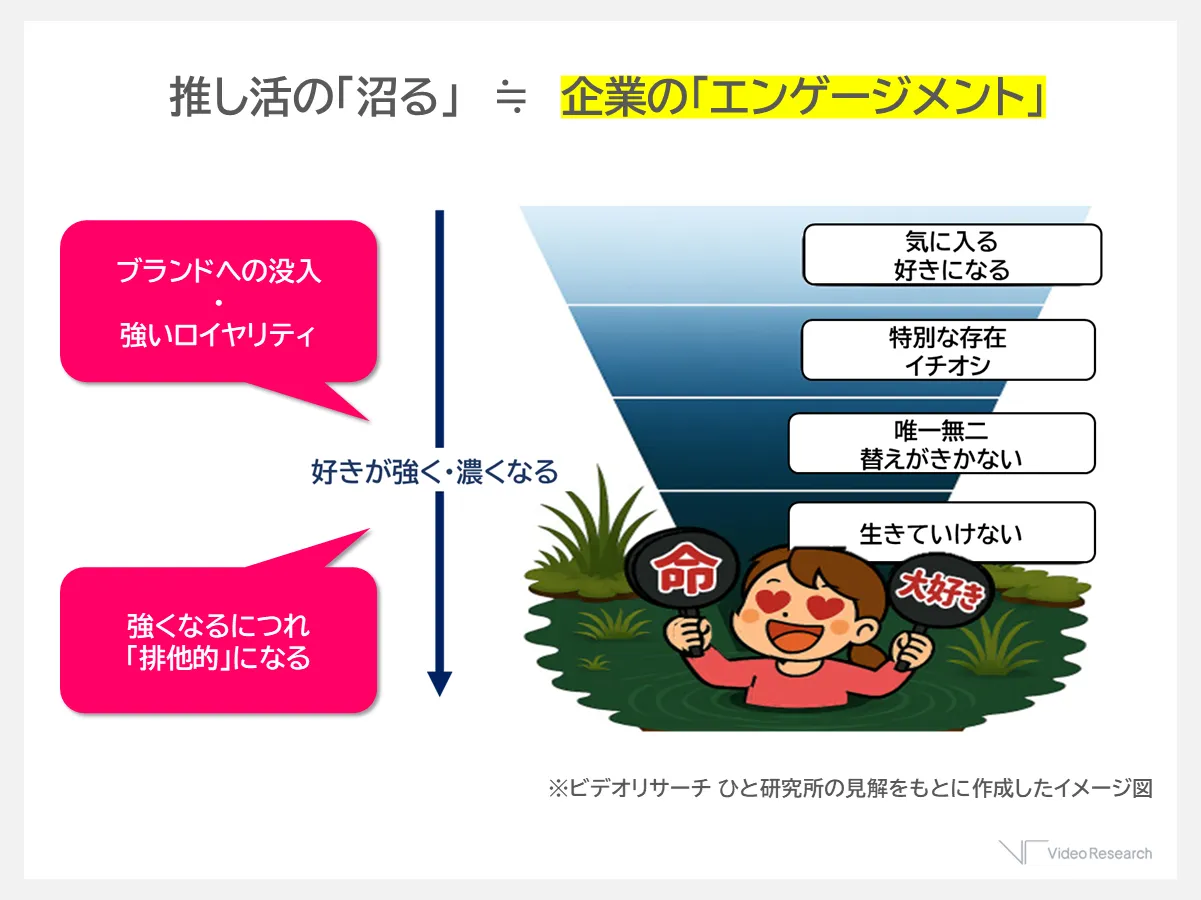

推し活において、ファンの<推し>に対する関与が深まり、気持ちが高まっていく様子を「沼る」と表現します。

これは、瞬間的な気持ちの高まりではなく、"好き"がどんどん強く、濃くなっていく状態を指します。

最初は「気に入る」「ちょっと好きかも」といったライトな入り口から始まり、やがて「特別な存在」「唯一無二の存在」として自分にとって大きな意味を持つようになり、最終的には「それがないと生きていけない」「生きる意味」と感じるほど、深い感情的なつながりをもたらします。

ひと研究所では、この構造は、企業と顧客の関係性にも似た側面があると考えています。

"好き"という感情が強くなるにつれて、ブランドへの没入やロイヤリティが高まり、他に目が向かなくなるような状態が生まれます。

つまり、ブランドやコンテンツに対して"沼る"ような関係性を築くことこそが、エンゲージメント構築の本質と考えることができます。

【図1】推し活の「沼る」と企業の「エンゲージメント」の共通点

2.沼る行動パターンから導く、エンゲージメント施策とは

では、どうすれば顧客をブランドに"沼らせる"ことができるのでしょうか?

以前、私たちの研究では<推し>への「沼り度が最も高い人」の推し活行動パターンは「時間を使う」「発信する」「交流する」という3つの行動の組み合わせであると結論づけました。

<関連記事>

【25年推し活研究】「お金」ではなく「時間の消費」が"沼"の深さを左右する──「沼り度」から紐解く推し活の新事実

つまり、顧客がブランドに対して時間をかけて接触し、発信し、誰かと共有・交流するという行動を重ねることでブランドへの関与が深まり、"沼る"状態が再現されるのではないかと考えています。

3.実践例:コミュニティ設計における「沼る」仕掛け

「時間を使う」「発信する」「交流する」という3つの行動を促す仕組みとして、ひと研究所では、コミュニティが有効であると考えています。

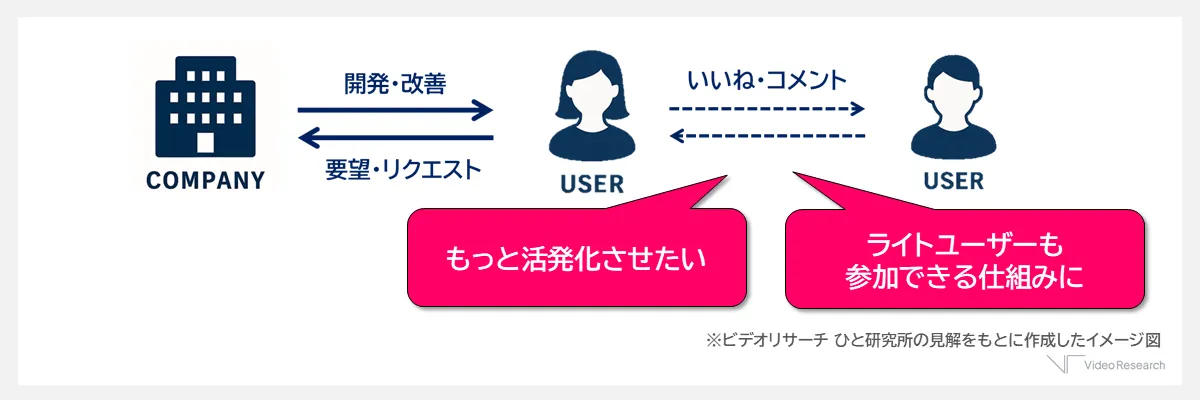

ここで一つの例を考えてみます。あるメーカーのコミュニティでは、ユーザーが商品への要望を投稿し、それが企業の商品開発や改善に活かされる仕組みがありました。ユーザーの声が企業活動に直結する点で、非常に効果的な取り組みだといえます。

【図2】企業が運営するコミュニティの事例

このようなコミュニティにおいて、エンゲージメントをより高めるために「時間を使う」「発信する」「交流する」の3つの行動をさらに活性化させることを考えてみます。そのためには、ユーザー同士の「交流」や「発信」を促す設計が重要です。また、現在はロイヤルユーザーが中心となっていますが、ライトユーザーも巻き込む工夫を盛り込むことで、より広がりのある場になるでしょう。

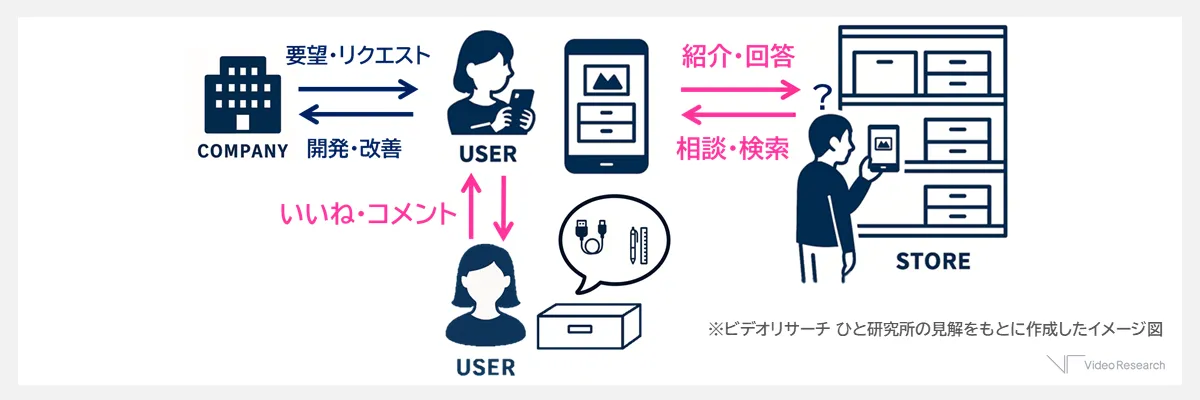

たとえば、商品を購入したユーザーが、使用シーンやアイデア、レビューなどを投稿できる場を設けることで、購入を検討しているユーザーが実際の使用例を参考にできたり、投稿を見たりした他のユーザーが「自分はこんな使い方をしているよ」と返信・共有することで、自然な交流が生まれます。

【図3】企業が運営するコミュニティを「沼らせる」仕組みとして機能させるアイデア

さらに、自分の投稿がきっかけで誰かが購入したことが可視化されれば、発信のモチベーションも高まり、行動が循環していきます。ECサイトなどでも似た仕組みはありますが、こうした設計をコミュニティに組み込むことで、ユーザーはブランドに対して時間をかけて関わり、発信し、交流するようになるのではないでしょうか。

このようなコミュニティが実現すれば、まさに"沼る"構造を再現する場となり、ブランドへのエンゲージメントを高める仕組みとして機能すると考えています。

4.顧客が"沼る"場をつくるには?──コミュニティ設計の3つの鍵

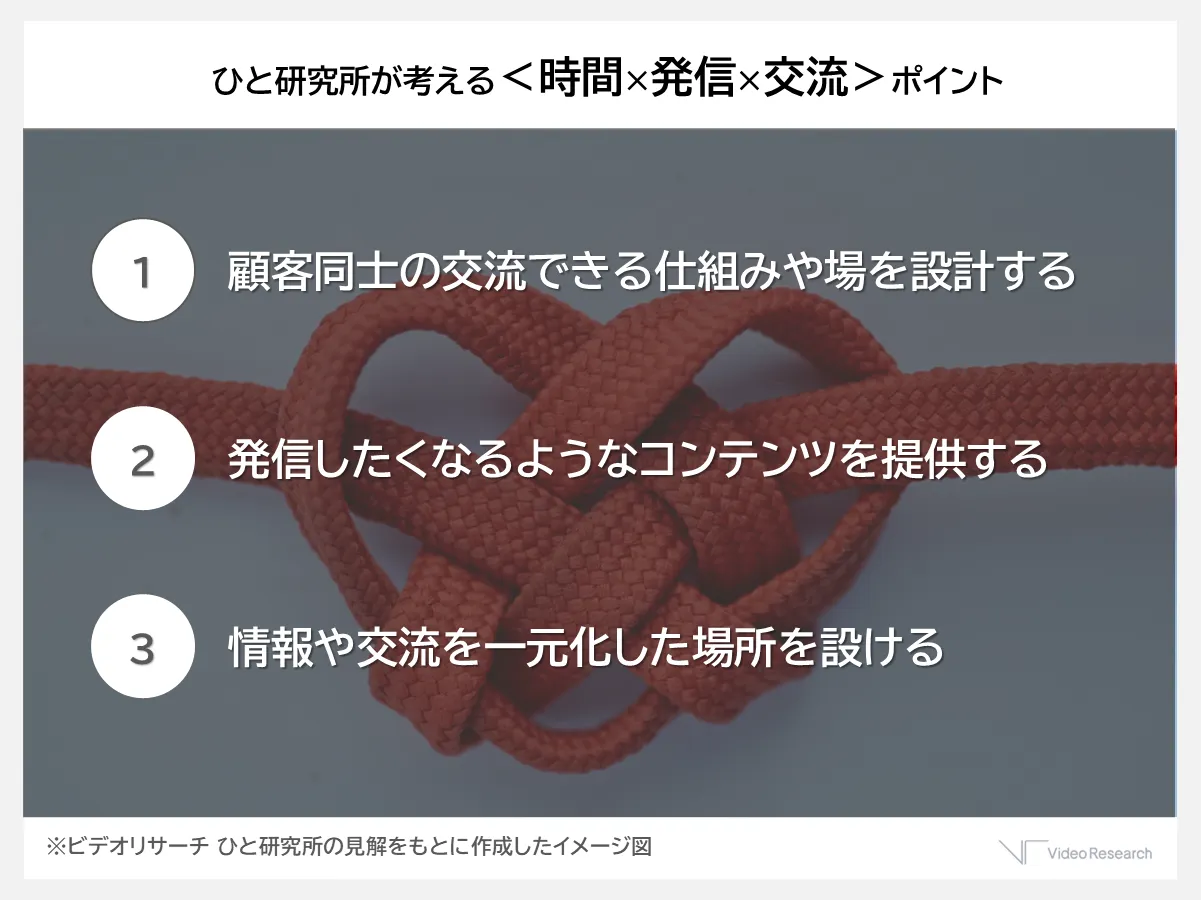

こうした「沼る」仕掛けをコミュニティ内で構築するにあたり、特に重要なポイントが3つあると考えています。

① 顧客同士が交流できる仕組みや場を設計する

企業と顧客のコミュニケーションももちろん大切ですが、コミュニティが活性化するためには、顧客同士のやり取りが自然に生まれる設計が不可欠です。

ユーザー同士が共感し合ったり、使い方を共有したりすることで、ブランドに対する愛着や関与が深まっていきます。

② 発信したくなるようなコンテンツや仕掛けを提供する

顧客が「時間をかけてでも発信したい」と思えるようなコンテンツや体験を提供することも重要です。

たとえば、他のユーザーが自分の投稿を参考にしてくれたり、マネしてくれたりすることで、発信すること自体が楽しくなるような仕掛けがあると、自然と発信行動が促進されます。

③ 情報や交流を一元化できる場を設ける

活発な交流を生むには、一定の人数が同じ場に集まっていることが重要です。情報や交流の場が点在していると、ユーザーが分散し、やり取りが希薄になってしまうことがあります。

また、ライトユーザーにとっては「欲しい情報にたどり着けない」ことが離脱の原因になるため、「ここに行けば情報も交流もすべてできる」という集約された場の設計が求められます。

これは、企業が独自のプラットフォームを構築すべきという意味ではありません。たとえば、既存のSNS上に場を設けるという方法でも十分に機能すると考えます。

重要なのは、ユーザーが迷わずアクセスでき、安心して関われる"拠点"をつくることです。

【図4】コミュニティを沼る仕組みとして機能させるためのポイント

この3つのポイントを押さえることで、コミュニティは、顧客がブランドに"沼る"ための仕組みへと進化していくと考えています。

5.推し活が生む好意の連鎖 ――推し活マーケティング × エンゲージメントの可能性

これまでご紹介してきた「時間を使う」「発信する」「交流する」という3つの行動を促す仕組みは、推し活を活用したキャンペーンに限らず、あらゆるマーケティング施策に応用可能なエンゲージメント設計の視点です。

なかでも<推し活>をマーケティングに取り入れることは、エンゲージメントを高めるうえで特に大きなチャンスをもたらします。その理由のひとつが、広告やキャンペーンに推しを起用することで、<推し>に対する好意が企業やブランドにも波及するという現象が見られる点です。

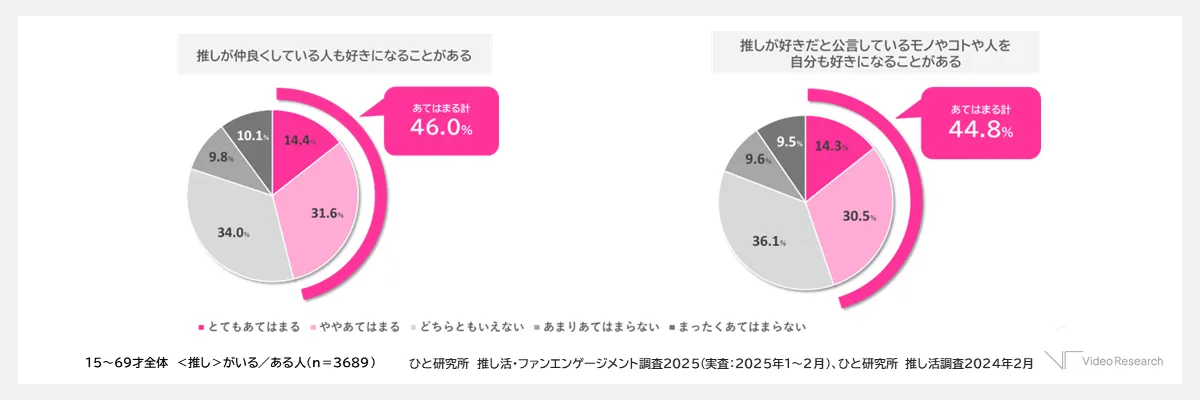

実際に、<推し>がいる人を対象に行った調査では、「推しが仲良くしている人も好きになることがあるか」「推しが好きだと公言しているものを好きになることがあるか」といった項目に対し、いずれも半数近くの人があてはまると回答しています(図5)。

【図5】推しの周辺への好意波及

つまり、<推し>への好意は推し本人だけでなく、その周辺にも感情が波及する傾向があるのです。

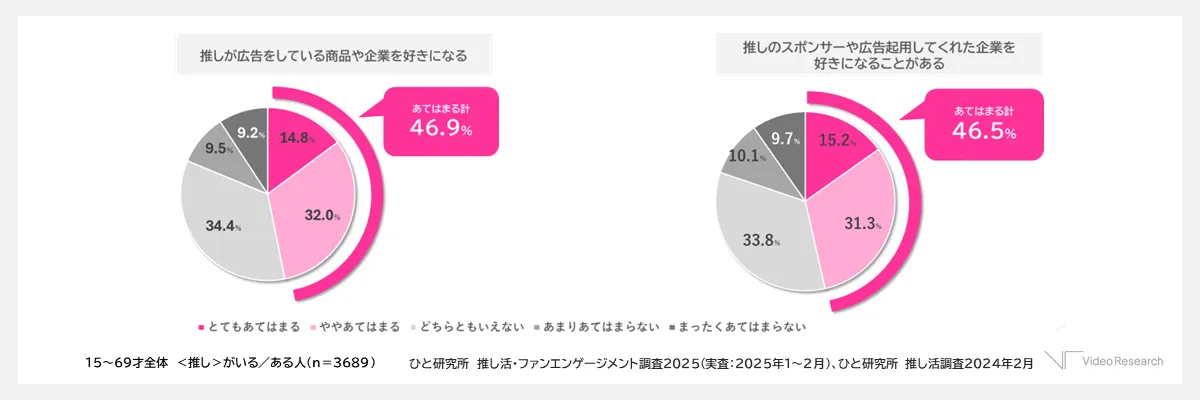

さらに、こうした好意の波及が広告商品や企業にも及ぶのかを確認するため、「推しが広告をしている商品や企業を好きになるか」「推しのスポンサーや広告起用してくれた企業を好きになることがあるか」という項目でも調査を行いました。その結果、こちらも半数に迫る人が「好きになる」と回答しています(図6)。

【図6】推しを広告起用した企業や商品への好意波及

ここから、<推し>を起点として、<推し>と関わる周辺──人・モノ・企業──にも好意が広がり、ブランドへの感情的な波及効果が生まれることがわかります。

このような結果から、<推し>はファンを"エンゲージメントの入り口"である「好きになる」という感情のステージまで、自然に連れてきてくれる存在であると言えます。

このラッキーな状況を活かさない手はありません。<推し>をマーケティングに活用しているタイミングこそ、エンゲージメントを高める絶好の機会なのです。

<推し>によって生まれたブランドへの好意をさらに強めていく──つまり"沼らせていく"ためには、これまでご紹介してきた「時間・発信・交流」を促すエンゲージメント施策を、推し活キャンペーンと連動させて積極的に取り入れることが重要だといえます。

<推し活>研究やメディアでの引用・紹介にご興味がある人はこちらからお問い合わせください!

【ひと研究所 推し活・ファンエンゲージメント調査2025 調査概要】

・調査日:2025年1月31日(金)~2月2日(日)

・調査手法:web調査

・調査エリア:全国

・サンプルサイズ:13,786(スクリーニング調査)

・対象者属性 :男女15~69歳

【関連記事】

・【25年推し活研究】「お金」ではなく「時間の消費」が"沼"の深さを左右する──「沼り度」から紐解く推し活の新事実

・【25年推し活研究】"推し"効果でモノが売れる!?――価格も必要性も超える購買の仕組みとは