市場にはどのような顧客がどのくらいの規模で存在する?~コミュニケーション戦略を成功に導く「顧客理解」の実施ステップ~

- この記事はこんな方にオススメ!

-

- マーケティング業務を初めて担当することになった方

- マーケティング戦略の立案にもっとデータ活用をしたい方

- 顧客理解をどう進めればいいか迷っている方

「顧客理解」は、マーケターがコミュニケーション戦略を考える上での第一歩です。なぜなら、顧客を深く理解することで、企業やブランドのメッセージをより効果的に届けることができるからです。

ですが、実際に「顧客理解」するにはどうすればよいのでしょうか?

そもそも自社の商品・サービスに興味がある人はどれくらいいるのか、勝ち目があるのかどうか、コミュニケーション戦略を定めていく前に市場の状況を確認することが必要です。

そこで本記事では、ビデオリサーチのマーケティングコンサルタント上坂より、高級腕時計の販売促進キャンペーンを担当することになったマーケターを例に、市場にはどのような顧客がどのくらいの規模で存在するのか、事前に「顧客を分類し、規模を確認する」際の分析方法である「セグメンテーション」についてお伝えしていきます。

マーケティングの基本を教えてくれるのは...

- ソリューションユニット ビジネスソリューショングループ コンサルタント

上坂 江里奈

調査会社を経て、2019年に株式会社ビデオリサーチ入社。

主に放送局向けの調査・分析業務を担当後、現部署でメディア業界における課題解決/併走支援業務に従事。

・広告/番宣効率化のためのマーケティングPDCA支援

・IPポテンシャル把握によるコンテンツビジネス支援

などに携わる。

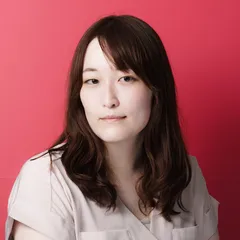

【「顧客理解」の実施STEPは大きく3つ!】

以下の記事もぜひご覧ください。

自社が狙っていくべき有望な顧客の見つけ方って?~コミュニケーション戦略を成功に導く顧客理解の3ステップ~

自社の顧客はどんな人で、どんなメディアを利用している?~コミュニケーション戦略を成功に導く顧客理解の3ステップ~

1.「セグメンテーション」を理解する

企業が自社製品やサービスの売上を高めるためには、顧客に対してさまざまなアプローチを行う必要がありますが、その際には、限られたリソースを効果的に活用することが重要です。

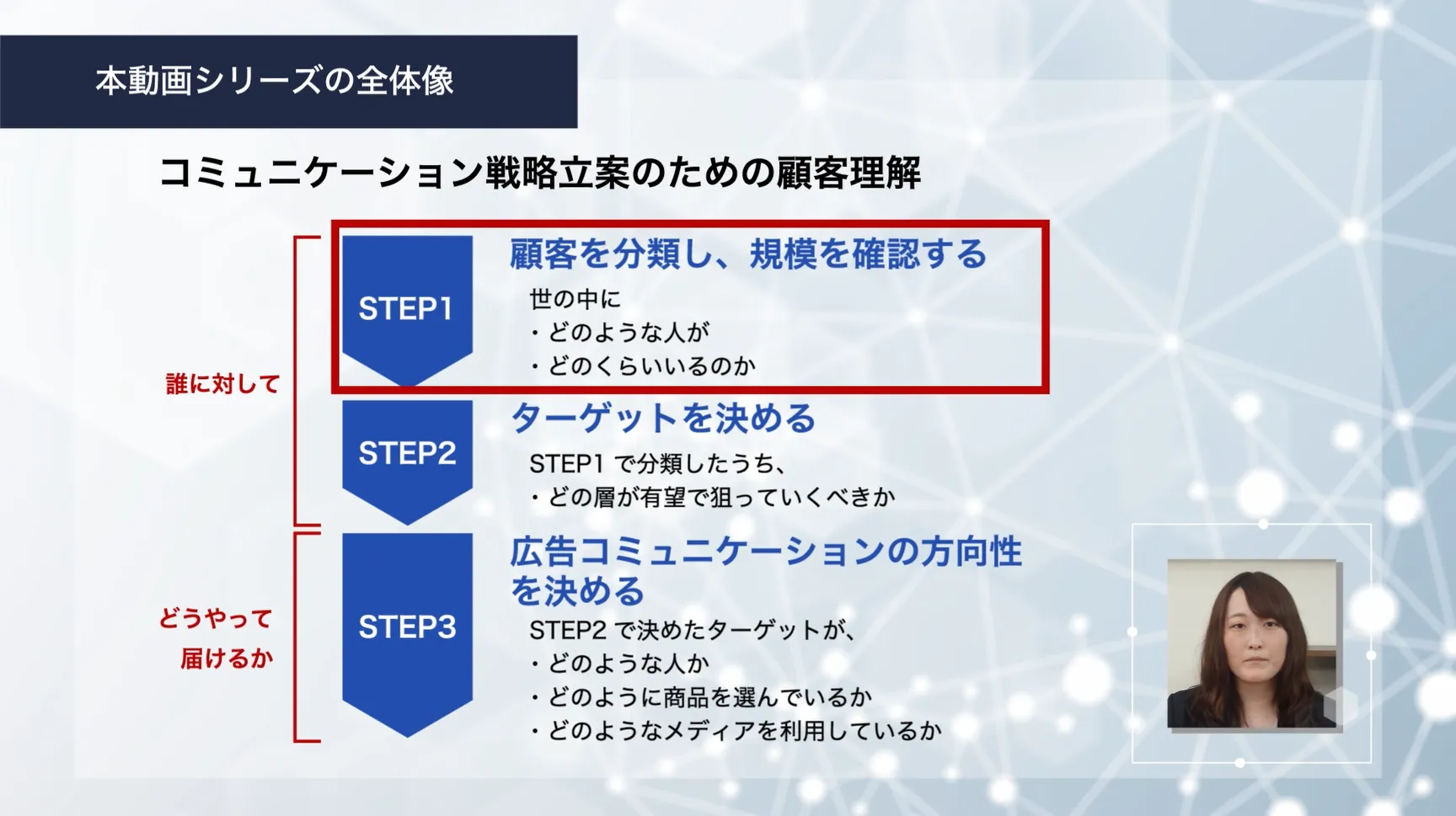

一方で、顧客のニーズは多岐にわたります。そのため、同じニーズや属性などの共通項で分類する「セグメンテーション」を行い、どのグループを狙うかを決定する「ターゲティング」によって、より効果的なアプローチ方法を検討することが求められます。

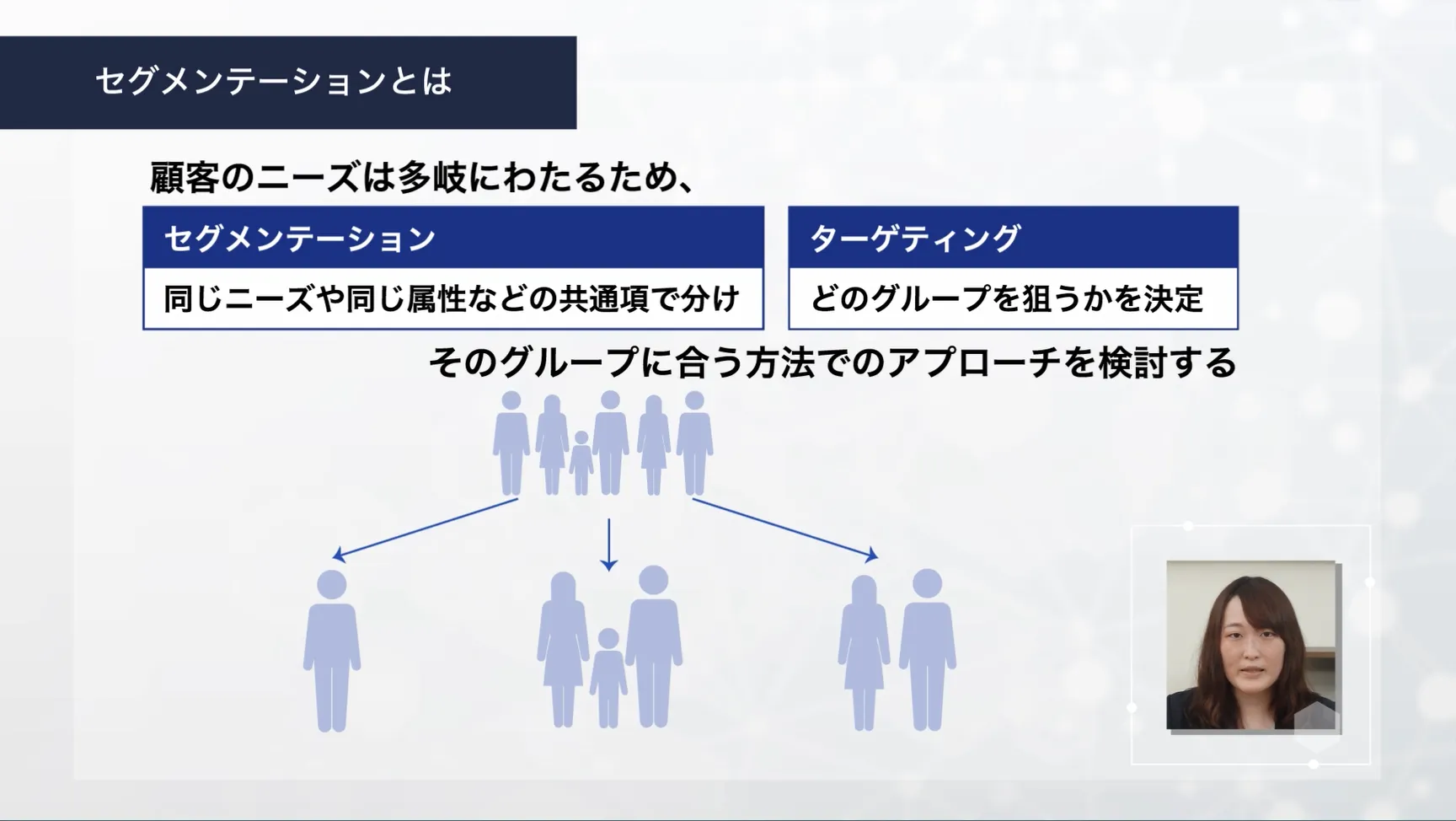

たとえば飲食店においても、来店客が一人なのか、家族連れなのか、カップルなのかによって、顧客が求めるサービスが異なることは容易に想像できます。仮に「家族連れをターゲットにする」と決めた場合、子ども連れでも利用しやすい店内の雰囲気や設備、さらに子どもと大人の双方が楽しめるメニューの提供が必要になると想定されます。

このように、自社製品・サービスの売上を伸ばすために、「誰に」対して働きかけていくかを検討するためのマーケティング戦略のことを「セグメンテーション」、「ターゲティング」といいます。

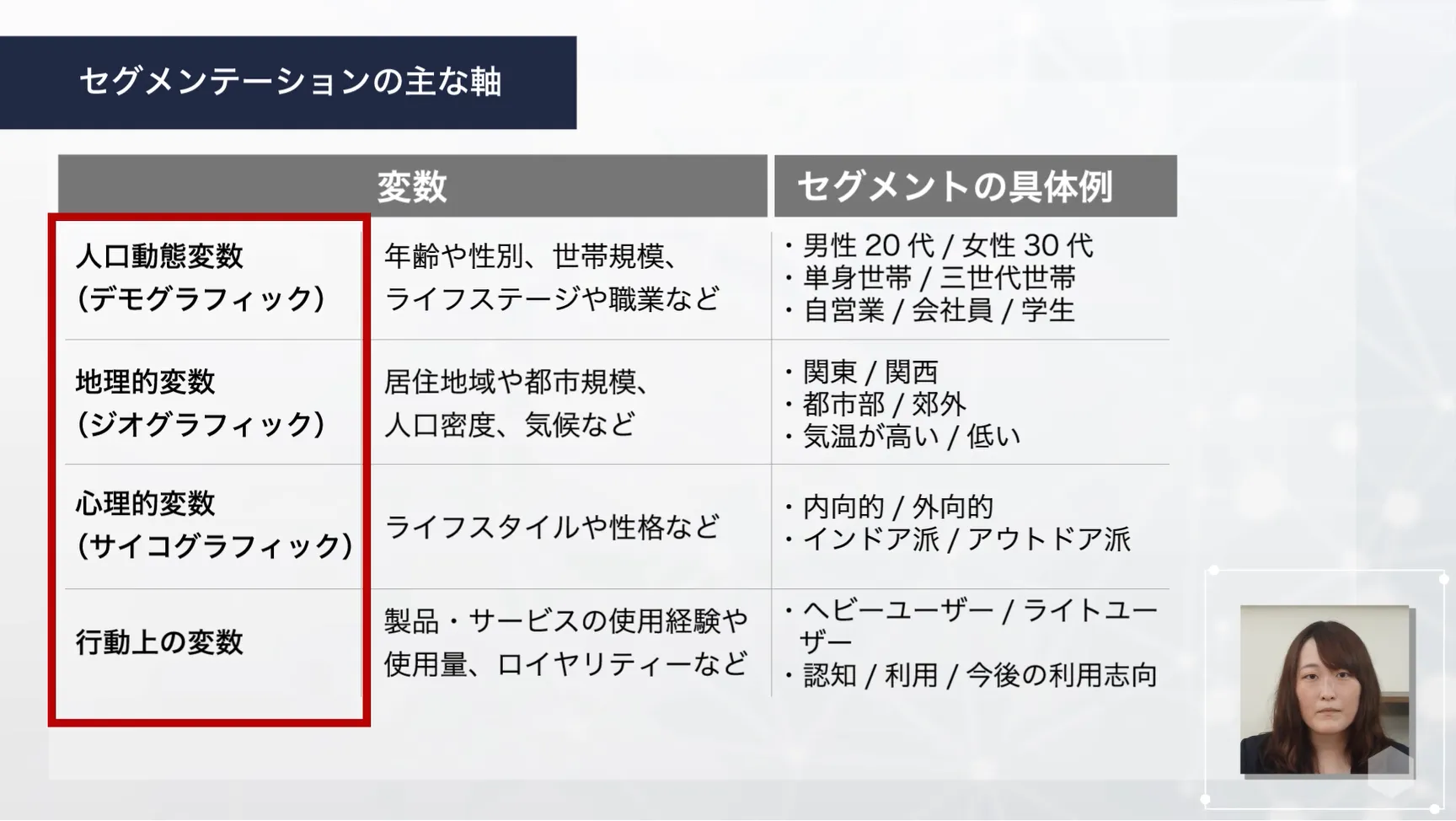

2.セグメンテーションを行う際の代表的な4つの分類軸

では、セグメンテーションを行う際、どのような基準で分類するのが効果的なのでしょうか。

セグメンテーションには代表的な軸が4つあります。

①人口動態変数(デモグラフィック):年齢、性別、世帯規模、ライフステージ、職業など

②地理的変数(ジオグラフィック):居住地域、都市規模、人口密度、気候など

③心理的変数(サイコグラフィック):ライフスタイル、価値観、性格など

④行動上の変数:製品・サービスの使用経験、使用量、ロイヤリティ(愛着や信頼度)など

これらの軸を活用することで、より的確なターゲット分類・設定が可能になります。

3.データを活用した顧客分析の方法

ここからは、ビデオリサーチが保有する日本最大級の生活者マーケティングデータ「ACR/ex」を活用し、高級腕時計を例に実際の分析方法をご紹介します。本シリーズでは、「高級腕時計市場でシェア3位のブランド担当者」として、コミュニケーション戦略立案における顧客理解を深めていきます。

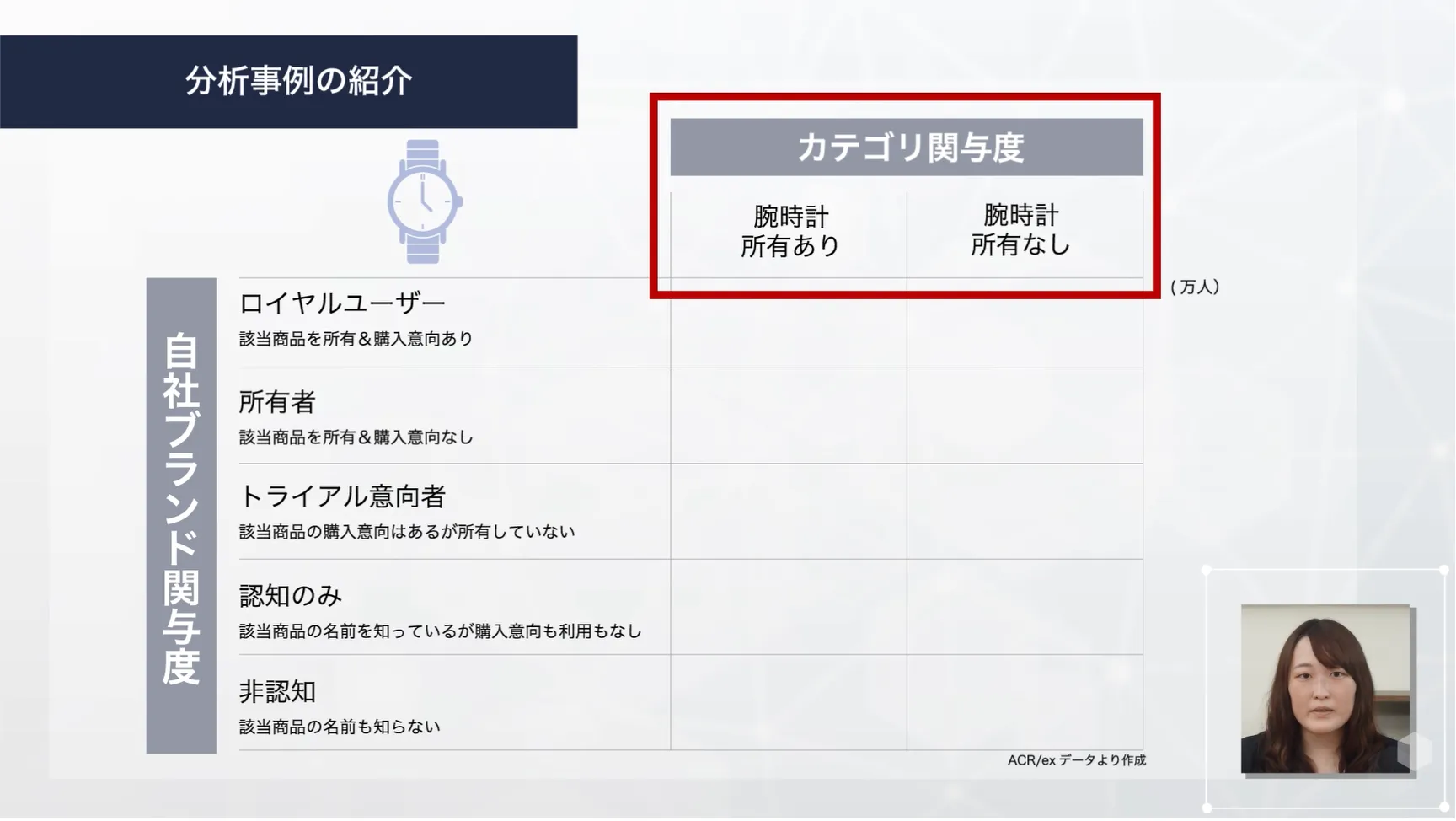

今回は、先ほど紹介した代表的な軸のうち「行動上の変数」に注目し、商品種類やブランドへの関与度合いに基づいて顧客を分類していきます。

まずは、商品種類(カテゴリ)への関与度別に、自社ブランドか他社ブランドかは問わず「腕時計を所有しているかどうか」を基準に分類します。

次に、自社ブランドへの関与度別に、ロイヤリティや認知度、利用度の違いを反映させて、「ロイヤルユーザー」「所有者」「トライアル意向者」「認知のみ」「非認知」に分けていきます。

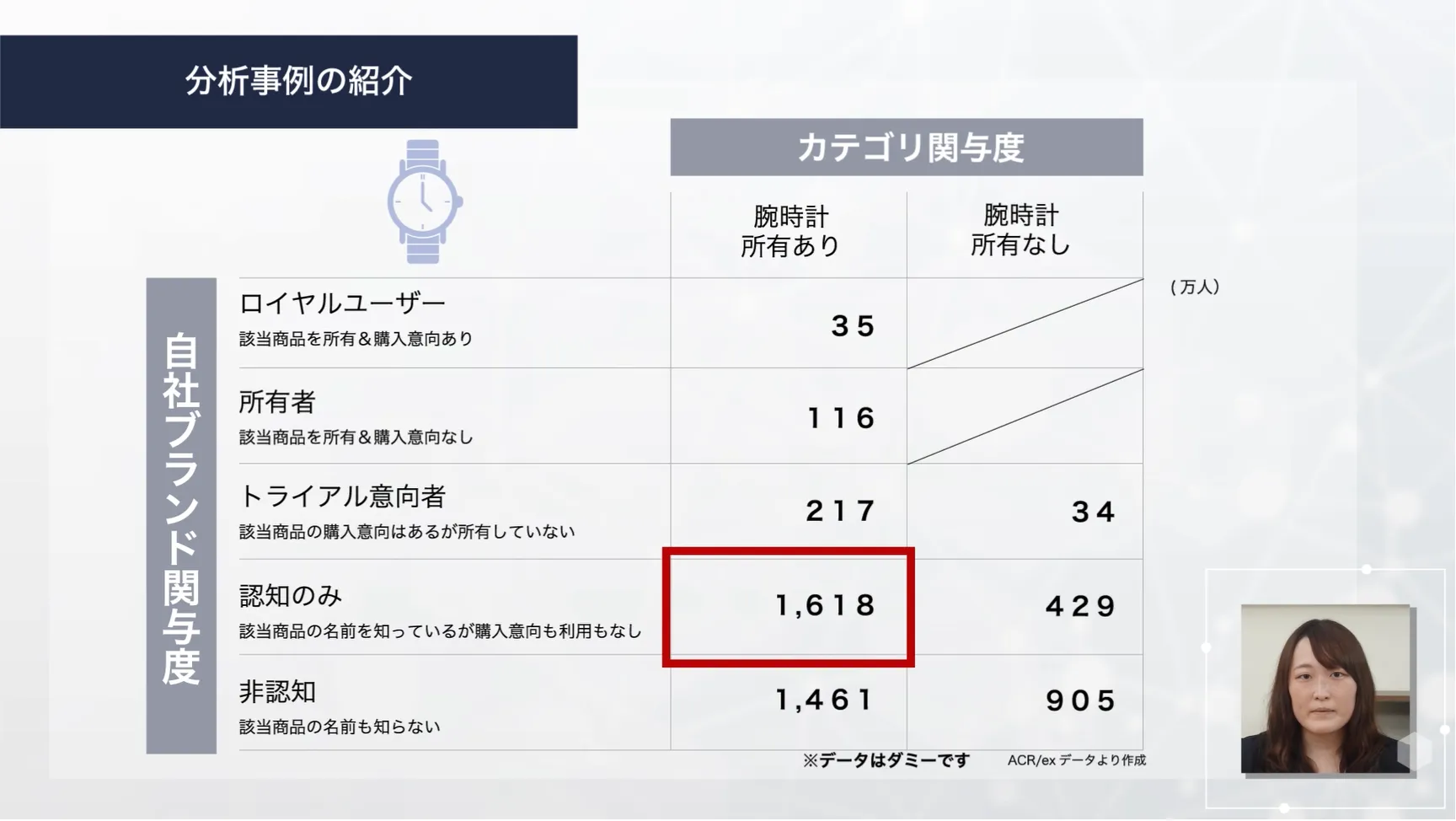

この分類をもとに、市場規模を「ACR/ex」のデータを活用して確認した結果、上記の通りとなりました。

例えば、一番ボリュームが大きいのは「腕時計所有あり」かつ「認知のみ」のセグメントで、規模は1,618万人ということが分かります。このようにデータを活用することで、行動変数に基づいて市場を8つのセグメントに分類し、それぞれの規模感を把握することができました。

今回把握した市場・顧客の状況をもとに、次のステップでは、「この中で有望なターゲットはどこなのか」を検討していきます。次のステップの記事もぜひご覧ください。

シリーズ【コミュニケーション戦略を成功に導く「顧客理解」の実施ステップ】

自社が狙っていくべき有望な顧客の見つけ方って?~コミュニケーション戦略を成功に導く顧客理解の3ステップ~

自社の顧客はどんな人で、どんなメディアを利用している?~コミュニケーション戦略を成功に導く顧客理解の3ステップ~

※本記事の動画版も公開しています。こちらからご覧ください。